通讯员:李广宽、杜知睿、杨广辰、余雯欣、吕霁珂

人物介绍:宗福邦,1936年生,武汉大学人文社科资深教授,著名语言学家。1959年毕业于武汉大学中国语言文学系,同年留校任教。1975年以来,一直献身于古籍整理研究事业和大型团队科研攻关,曾作为编委参编《汉语大字典》,主持编纂《故训汇纂》《中华大典·音韵分典》《古音汇纂》等大型语文辞书。曾任武汉大学古籍研究所所长、汉语言文学典籍整理与研究中心主任,兼任国务院古籍整理出版规划领导小组成员、教育部全国高校古籍整理研究工作委员会委员、文化部全国古籍保护工作专家委员会委员。

北上求学,初识挚友

1955年,刚中学毕业的宗先生还是一个怀揣着文学梦的广州青年。与现在的部分广州青年习惯留在广州的想法不太一样,在新中国刚解放不久的年代,蓬勃发展的北方对年轻人有很大的吸引力,于是他选择报考了武汉大学,想要北上充分开阔视野。

珞珈苍苍,东湖泱泱,飞檐翘翼,碧瓦琉璃。宗先生回忆起初遇武大时的感受,只觉得这里“像宫廷建筑一样漂亮”。但很快这一片秀美壮观的新天地也带来了新的烦恼。因为当时普通话在广州还未普及,自觉普通话水平连当下小学生也不及的宗先生来到武大之初“恍若到了外国”,听课乃至与人交流都很困难,也因为听不懂普通话和自己的口音问题,闹过不少笑话。一天吃过晚饭后,他站在饭堂里的几棵梧桐树下,望着杳杳洪山,听着广东音乐,心中一阵惆怅。他当时一度很后悔,后悔为什么不去中山大学而来了武大。

但在这样一个人生地不熟、语言又不通的地方,宗先生认识了一个朋友,后来也成为了他一辈子难以忘记的挚友。很寻常的一天,一个青年拿着一张笔记本的纸走到宗先生面前,纸上写着:“我叫张继涛(音),襄阳樊城人。你叫什么?哪里人?”宗先生当时非常欣喜,这是他第一次能够与一个同学“通话”,尽管是以笔谈的方式。于是他立刻在纸上写:“我叫宗福邦,广州人。”自此,一段深厚的情谊就通过两支笔从一张纸上铺展开来。后来凡是课堂上听不懂、没记住的地方,课下宗先生就借这位朋友的笔记来补充,做完的作业也总是先请他帮忙检查把关。在生活上,张继涛也时常提醒、帮助宗先生。因为这样一位朋友的出现,让“漂泊”在武大的宗先生安下心来,慢慢站稳了脚跟,跟上了同学们的步伐。

年轻时的宗福邦先生

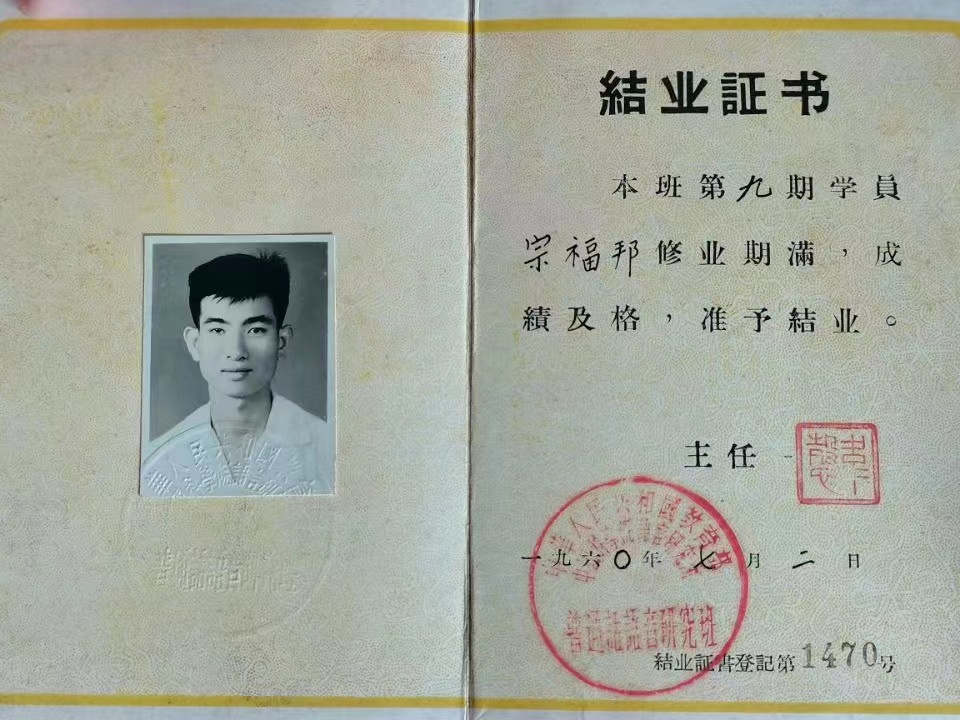

毕业证书

服从安排,任教汉语

因为从小喜欢看小说,进入中文系学习的宗先生一开始是想要成为一名作家,或者某刊物的编辑、记者等,为此他还把自己小时候听的广州故事和周边人家一些有趣的家庭琐事都记在一个笔记本里,为以后的写作积累素材。

毕业留校时,系主任找宗先生谈话,希望他去汉语教研室当老师。那时宗先生的心情喜忧参半,既为学校对自己的信任和重视而感到荣幸,又为自己以现在的普通话水平能否胜任这一工作而忧虑。最终宗先生还是选择服从组织安排,成为了一名汉语教师。他感慨说:“当时我们那一代人都坚持这样一个观点,一定要把组织安排的事情做好。”曾经也有学生问过他,这样选择是否感到痛苦,他却笑着说:“那个年代,哪像你们现在,做什么事情都挑挑拣拣,嫌这嫌那的。让我做什么,我就应该想着做好它,而不是想喜欢还是不喜欢做,很多有价值的事情,认真投入了热情和精力,自然会爱上它,甚至终身以之。”

因为这一份责任感,1960年他到北京参加普通话语音研究班,从音标和发音学起;回来后又仔细研究,弄懂自己要教的语言学概论教材,生怕误导了学生。就这样,这个一开始甚至想过大病一场回到家乡的青年教师,放下了心中的文学梦,慢慢走上了汉语教学和语言研究的道路。回看初入武大时那个不懂普通话的青年,其间的付出与艰辛是可想而知的。

普通话语音研究班结业证书

进入汉语教学和研究这一领域之后,宗先生提到了对他影响和帮助都很大的李格非先生。那时宗先生接触到一些研究广州话的方言著作,作为广州人,他敏锐地发现一些与自己认识、观念不一样的地方,比如关于广州话中一些字是变调还是音位对立的问题。因为与他人著作中的观点相对立,宗先生做了很多调查,找了很多例子,最后写成一篇论文。但他那时刚留校任教,觉得自己资历尚浅,害怕弄错而始终不敢发表。李格非先生知道了这件事,看完稿子后觉得很有价值,于是鼓励他把文章投到《中国语文》编辑部。这给当时“初出茅庐”的宗先生带来了莫大的信心。后来这篇题为《关于广州话阴平调的分化问题》的文章在《中国语文》1964年第5期上发表。发表文章后不久,宗先生就被评为讲师。那个时候评上讲师并非易事,他是当时学院最年轻的讲师,这更加增强了他从事汉语研究的信心。他认为,自己这就算是入门了。

奉献小我,编纂辞书

1975年,在宗先生的学术生涯中是非常重要的一年。这一年国家决定修订辞海,新编一版《汉语大字典》,改变过去“小字典”的辞书工作发展滞后的状态。作为大字典的主要承编单位之一,武大编写组承担了近四分之一的编、审任务,而宗先生正是武大编写组组长。1983年,国家重视各个领域学术事业的恢复发展工作,对古代文献典籍的整理研究也是其中重要的一项。各大高校也慢慢建立起本校的古籍所。此时,本打算完成《汉语大字典》项目后就回系里教书、做个人研究的宗先生,受到李格非先生的委托,希望由他来组织筹备武大古籍所。于是宗先生再一次搁置下个人的学术工作,筹备起古籍所,这一筹备就是三十年。他说:“因为我们不是有名学者,要把古籍所搞好,真正成为在国内有地位、有成就的(古籍所),不认真是不行的。”

1985年,宗先生又带领古籍所十六人的团队开始了《故训汇纂》的编纂工作。《故训汇纂》是一部全面系统地汇辑先秦至晚清古籍中故训资料的大型语文工具书,在清代训诂巨著《经籍籑诂》的基础上,大大拓展了资料辑录的范围,增收了唐以后到清代的训诂学成果,语料来源覆盖传统儒家经典,以及佛典音义与近人训诂笔记等。《故训汇纂》出版后不到一年便售罄,获得了学术界极高的赞誉。可在这鸿篇巨制永不过时的光彩背后,宗先生和团队中的每一位成员都经历过似乎遥遥无期的辛劳、疲惫和寂寞。在这为了大型集体项目挑灯埋首、鞠躬尽瘁的十八年里,许多与宗先生一同毕业、工作的同事都因为做出了个人成果、发表文章而职称一升再升,工资待遇也越来越好,而宗先生却因为集体项目尽心竭力而几乎放弃或搁置了所有个人学术交流和研究工作,起初对入声的研究兴趣也是一放再放,到了晚年才得空重新拾起。宗先生笑着跟我们说:“因为陈美兰老师(宗先生的夫人)提博导,被分到了现在这间房子,我占她的光,连我的女儿都开玩笑说:‘要搞清楚,我们家是谁养活谁。’”宗先生项目组里的同事更是因为职称、待遇难题而生活存在困难。

《故训汇纂》项目开展过程中,宗先生有位朋友出于好心,劝他把集体科研项目暂时放一放,抓紧个人的学术研究。作为项目主持人的宗先生知道,如果自己停下来,怎么再去要求其他成员继续工作呢;如果大家一起停,对于这个项目来说就算是前功尽弃,后续难以为继。面对不知能否做成、几时做成的集体项目和更为快捷、收获名利的个人研究之间的抉择,宗先生说:“作为个人,如果我能够跟同事们一起奋斗,把《故训汇纂》做好,这是比我当教授更有价值的事情。在这个时代,我们能编出超越《经籍籑诂》价值的作品,意义非凡。所以我并未采纳朋友的建议,而是坚持编纂《故训汇纂》。今天回过头看,我认为这种坚持是必要的、有价值的,这是对学术空白的填补,这也是时代的需求,我们也是迎着时代需求的人。”

参编《汉语大字典》,历时十年。主编《故训汇纂》,初稿一千六百万字,因出版社要求,又耗时三年删改,成书一千三百万字,历时十八年(1985-2003)。主编《中华大典·语言文字典·音韵分典》,全书近一千万字,历时十八年(1994-2012)。主编《古音汇纂》,成书一千三百万字,历时二十二年(1998-2020)。

《古音汇纂》立项时,宗先生已经六十二岁,此时《故训汇纂》的编纂已接近尾声,《音韵分典》项目的开展还没几年。压力之大,他无暇懈怠。由于长期伏案,他的脊柱高位第一处骨质畸变,压迫神经,影响手脚行动。但他仍强撑身体,坚持工作。后来病情不断恶化,2010年时几近瘫痪,不得已做了颈椎手术。病痛缠身之际,宗先生常常害怕自己的身体支撑不久,没办法把《古音汇纂》做完,但他又坚定地不愿就此放下。他跟学生说,自己虽然行动不便,但大脑还健全,还能读书思考,还可以继续工作,理当珍惜还能工作的日子。他提到一位自己非常敬佩的老师——黄焯先生,在学术事业受到严重影响的十多年里,黄先生即使白天打扫学生宿舍,夜晚也一直坚持做研究,黄季刚先生的各种遗稿,正是这个时期整理完成的,为后人留下了一笔宝贵的财富。这种坚定不移、坚韧不拔的学术精神深深地影响着宗先生。在前往广州做手术的那段日子,宗先生还随身带着《古音汇纂》的稿子,永远记挂着他半辈子都与之紧紧相系的事业。

宗福邦主编《故训汇纂》

宗福邦主编《中华大典·音韵分典》

孔雀北栖,烛火不灭

宗先生形容改革开放之初是个“孔雀东南飞”的时代。那时正值壮年的宗先生及其夫人也收到很多广州熟人的邀请,欢迎他们回家乡发展。但宗先生说,自己的根在武大,所以并没有南归。宗先生始终很感激学校提供的优良学术环境,特别是校领导对古籍所教师职称评定问题的支持,让根植于这片沃土的古籍所能够继续生长,枝繁叶茂。

当我们问到对如今古籍所的新一辈老师和青年学子们有什么建议与期许时,他却说:“古籍所有一批认真做事的人,这是一件好事。就我个人来说,我不可能再像83、84、85年一直到2020、2021年那样去要求他们,每一代人都有每一代人的特点和追求,这是正常的,也是应该的。”但宗先生也想送给后辈学者两个词:一是锲而不舍,一是宁静致远。“没有这样的精神来做冷门学问,是难以坚持走下去的。”宗先生书桌对面的墙上就挂着一副书法作品——宁静致远,抬头可见的这四个字似乎已成为他的座右铭。

如今的他终于可以重拾自己七八十年代就想做的“入声论”研究,但由于他年岁渐高,身体状况不甚乐观,行走需要依靠助步器,手抖导致写字异常困难。他仍然每天伏案工作几个小时,他说:“如果后几年我能够有时间完成这个事,我真的非常非常满意了。能不能够做得完我不敢说,这只是一种希望。”虽然年华老去,但不变的是他始终把“锲而不舍,宁静致远”作为激励和警示自己的座右铭。当他的学生于亭老师请他为武大“弘毅学堂”国学班优异毕业生所获奖品——一套《故训汇纂》亲笔题字时,宗先生写的也是“淡泊明志,宁静致远。”这是他一生笃行的精神财富,又何尝不是他一生漫漫学术之途的写照呢!

从北上求学、不通普通话的文学青年,到如今遍栽桃李、德高望重的语言学大家,无论身处何处,无论荣誉几何,宗先生始终像一支燃烧的蜡炬,为桌案上方寸手头之事专注地燃烧,为传承冷门绝学持久地燃烧,为把“冷板凳”“冷学问”焐热赤忱地燃烧,燃烧自己有限的学术生命,沉静却刚毅,而这永不熄灭之烛也将点燃更多烛火,照耀武大古籍所年轻一辈继续前行。

(供图:宗福邦、文学院 编辑:付晓歌)