新闻网讯(通讯员向一帆、陈丽、蔡珠婷)历时6个月,由武汉大学和敦煌研究院共同主办的“万里千年——敦煌石窟考古特展”,于12月12日正式落下帷幕。本次展览共展出具有代表性的文物近百件,共接待了24万人次参观。

当天,线上20万网友通过极目新闻视频号、抖音、客户端、微博、今日头条、快手直播平台进行观看总结大会。大会旨在总结本次敦煌特展的展览情况,并集中表彰了一批优秀学生志愿者、敦煌主题文创大赛获奖选手。

“其他城市也举办过展示敦煌艺术的展览,本次展览的特别之处在于主题更偏重考古,所以展出了很多此前去敦煌也不一定能看到的考古成果。”本次展览策展人之一、万林艺术博物馆副馆长倪婉介绍,因武汉与敦煌距离较远,此前许多人对莫高窟心之向往但难以亲临现场。本次展览将大量从未走出莫高窟的文物“搬”来武汉家门口,消除了市民与文物的距离。展览开放后,武汉大学甚至整个武汉,都掀起一阵“敦煌热”。

截至11月20日,武大“敦煌展”累计接待观众24万余人次,创下了万林艺术博物馆自开馆以来单场展览接待量的最高纪录,在全国高校博物馆的办展历史中,也堪称“现象级”。大量的游客参观,也离不开学校学生志愿者的讲解。为讲好敦煌展故事,该校招募了70余名学生志愿者,涵盖本、硕、博三个阶段,累计志愿服务时长超3500小时。

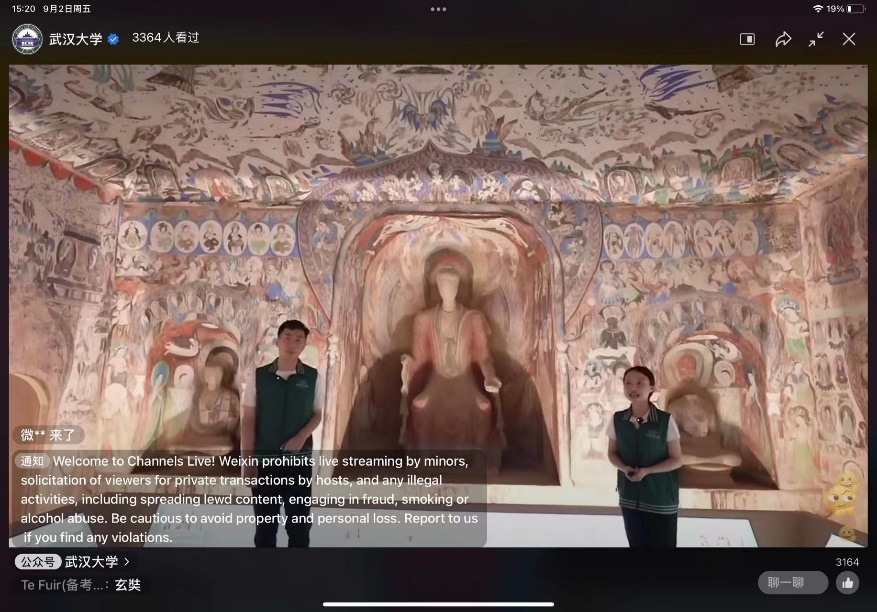

“在特展讲解的过程中,我和观众们不仅在中华历史中夯实了文化自信,更从敦煌的故事里厚植了家国情怀。”在“万里千年——敦煌石窟考古特展”总结暨志愿服务表彰大会上,该校博士宣讲团成员石昊说,尽管已经讲过许多次,每次为观众讲解时,都能感到一种心灵的震撼与共鸣。12月12日当天,也正是石昊为近20万网友提供了专场解说服务。

来自文学院的2021级硕士研究生沈钰洁说,这场设计精致华美、内容博大精深的“敦煌展”成为了她的“第二课堂”,“展览内容涉及历史、艺术、文献、考古、测绘遥感等诸多学科,讲解任务艰巨。为了不让讲解流于简单的展品介绍,我通过书籍、论文、纪录片等,开启了一场‘敦煌学入门之旅’。”沈钰洁还透露,为了让学生的讲解服务更专业,今年6月学校组织了多名讲解员赴敦煌研究院实地学习,积累了宝贵的知识和实践经验。

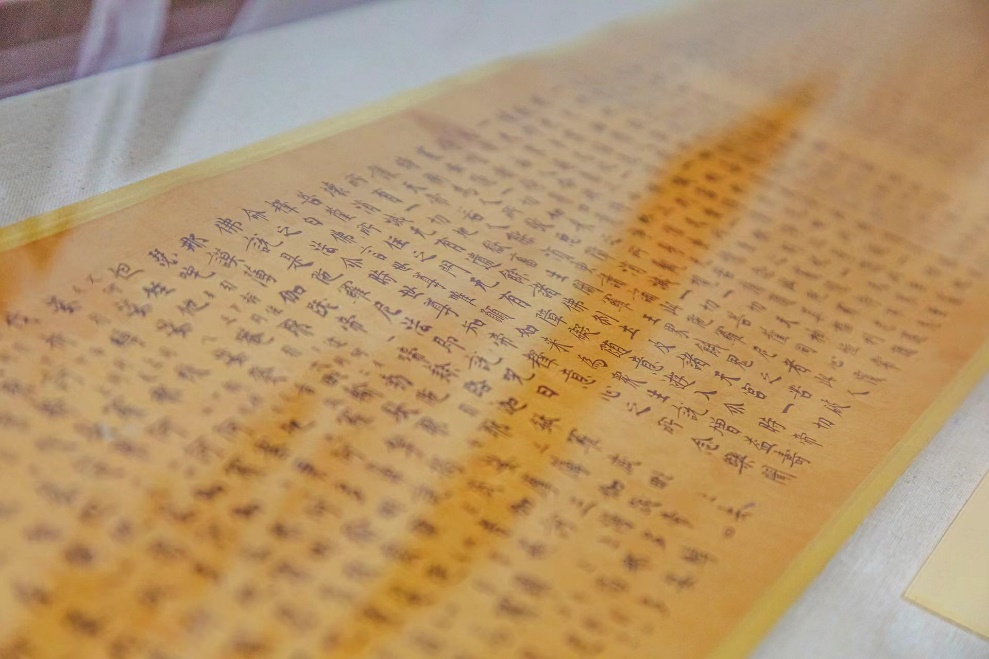

据悉,“万里千年——敦煌石窟考古特展”于今年5月18日“国际博物馆日”当天开展。共展出文物近百件,其中珍贵文物30余件,多数为首次走出莫高窟。展览还选取了有代表性的壁画及彩塑临品、复制洞窟等,展品共计168件(套),全方位立体展示敦煌石窟考古的丰硕成果和重大学术价值。目前,展览已经闭幕,专程赶来武汉的数名敦煌研究工作人员,将对展出文物进行打包,确保它们万无一失地回到敦煌。

>>>“万里千年-敦煌石窟考古特展”总结回顾

从5月18日到11月29日,195个日夜如流,从酷暑到深冬,也有风雨也有晴。由武汉大学联合敦煌研究院主办,敦煌研究院敦煌石窟文物保护研究陈列中心、敦煌研究院考古研究所、武汉大学长江文明考古研究院、文化遗产智能计算实验室、测绘遥感信息工程国家重点实验室等承办的“万里千年——敦煌石窟考古特展”在武汉大学万林艺术博物馆盛大展出,展览共计展品168件/套,其中珍贵文物30余件,多数文物为首次走出莫高窟,全方位立体地展示了敦煌石窟考古的丰硕成果和重大学术价值。

该展览一经开幕,校内师生及社会大众反响极其热烈,接待观众24万余人次、团队1752批,累计志愿服务时长3500余小时,万林艺术博物馆联合各大媒体及直播平台开展各类线上活动,累计270万余人观看,相关文章、视频等阅读量超百万,掀起了一股文化自信风潮。本次敦煌特展“爆款”“出圈”的背后,书写着“起-承-转-合”的奋斗故事。

起:敦煌若只如初见,寄意深远虑周延

先生之风山高水长,再续珞珈巡游情怀。万林与敦煌的初见,是2016年3月至4月,“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”在校举办。短短月余,石窟壁画的奇崛瑰丽已在师生中引发热烈反响,也让人对于大漠敦煌更加心驰神往。

揭秘北区考古风华,星夜来馆惊艳亮相。时隔六年再重逢,暂时的告别酝酿着更好的重逢。现任敦煌研究院名誉院长的樊锦诗与先生彭金章一同潜心致力于敦煌文物保护事业,本次展览也缘起于此。樊锦诗院长精心挑选了每一件展品,其中许多文物是首次出敦煌,首站珞珈山,这是武大和敦煌渊源颇深的见证。2022年5月6日晚,两辆十多米长的大型货车缓缓驶入校园,从莫高窟到珞珈山,历经五个昼夜,跨越三千公里,满载着百余件珍贵文物和四个全景复原洞窟的货车顺利抵达。这些丝路精华在“5·18国际博物馆日”盛大亮相,阐述着“博物馆的力量”这一意蕴深刻的主题。

承:赤子丹心志奉献,育人佳话谱新篇

敦之大,煌之盛,在于每个人都可以在本次展览中找到属于自己的一方天地。本次展览紧扣“文化育人”的核心使命,以博物馆为圆心由内向外辐射形成“志愿者-校内师生-社会大众”的三圈层特色育人模式,探索出高校博物馆在新时代“让文物和文化活起来”的珞珈方案。

展览成为实践营。志愿者们解锁新体验,他们赤诚奉献也获益颇丰。在近160天的坚守中,志愿者们的热情始终未减分毫,实现全时段满员值班。平均一天讲12场,每天一遍遍丈量展厅超5万步,持续交替充电的扩音器、激光笔是日常忙碌的见证。

79位志愿者以专业的讲解、饱满的热情、强大的凝聚力形成了三大亮点:首先,他们既能短时间上岗,也能长时间坚守。开幕式前三天,一批讲解先锋队的志愿者们紧锣密鼓地开始精心筹备,圆满完成首场接待任务。随后,博物馆通过一场场培训迅速集结了一支高素质讲解志愿服务团队。其次,他们既注重“引进来”,也积极“走出去”。本次展览积极整合学校优秀宣讲资源,吸纳了一批来自博士宣讲团的中坚力量,并从历史学院定向选拔了一批专业志愿者,讲解团队成员覆盖本硕博,涵盖文法理工等多元专业。6月底至7月初,在时任武汉大学校长窦贤康院士的提议下,博物馆选拔了9位优秀志愿者代表赴敦煌实地研学,通过讲座交流、洞窟参观、示范讲解等方式沉浸式感受敦煌文化魅力。第三,他们既能“传帮带”,也是“多面手”。“以老带新”机制积极形成,逐渐涌现出一批能独立接待外宾的小语种讲解员。博物馆还创造性地举办敦煌特展讲解比赛,互学互鉴,以赛促进。

展览成为融课堂。高校教学开拓“新地图”,多元学科在此对话、碰撞、交融、延展。本次特展绝不仅仅是考古学科的专属,不同学科背景的志愿者都能在此拓宽专业广度,博雅通识。据不完全统计,已有十余门专业课程走进展厅授课,数百个党团支部集体参观,筑就了科研教学、思政研讨的育人高地。

展览成为新风尚。社会大众掀起“敦煌热”,好评如潮成功“出圈”。本次展览可谓“老少皆宜”,吸引了各界人士前来参观。为了让更多人近距离感受敦煌文化,综合疫情防控形势灵活调整,展览适当开放部分校外人员进校参观。博物馆面向社会形成了“点-线-面”相结合的社会教育模式。通过对接武汉大学第一、第二附属小学,博物馆精心打造“敦煌特展进课堂”。在此基础之上,展览影响力辐射到武汉市内各大中小学,并通过与全国各高校开展交流讲座,扩大博物馆“朋友圈”。展览还设置专场接待了一些特殊群体,包括校友回访、离退休教职工、高考生校园开放日、本科新生入学训练营、各高校佛学院师生、广西巴马瑶族自治县的山区学生专场等,为传播敦煌文化、普及考古知识、发挥博物馆育人功能作出了重要贡献。

转:纵隔山海亦比邻,珞珈万林满园春

在疫情防控常态化背景下,博物馆的职责被不断重塑、强化,如何化危为机,敦煌特展逐步探索出了五大妙招。

一是积极推动博物馆数字化建设,丰富观展渠道。展览充分激活高校博物馆优势,依托武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室等雄厚的科研实力,开展“数字敦煌”项目建设,本次展览中诸多精度超高的敦煌壁画等都得益于武大学术团队精湛的扫描测绘技术。此外,展览推出支持互动的《五台山图》全景图像、九色鹿VR动画等,并开发线上有声云展厅。

二是提供沉浸式观展体验,深入挖掘展览内涵。展览配套开展了“梦回敦煌”——敦煌石窟考古主题展演,以“博物馆之夜”的艺术形式解读敦煌、致敬敦煌。作为“5·18国际博物馆日”中国主会场配套活动,该展演让观众更为直观地感受敦煌文化的魅力,超30万观众在线观看。

三是打造直播讲解小分队,增强接待能力与互动性。为满足广大观众的观展需求,推出“云展览+”系列活动,携手极目新闻、新浪微博、长江云等媒体组织开展线上活动,通过“云游武大”“云游敦煌”等专题,先后组织开展直播、网上沙龙等活动三十余场,累计观众超270万人。志愿者们在讲解中“金句”频出,分享了许多展品背后的有趣故事,获得了网友们的一致好评。

四是激活展览周边文化创意,丰富社教活动形式。展览围绕敦煌主题开展了丰富的社教活动,例如组织中小学生进行壁画临摹,开展考古专题讲座等。博物馆联合敦煌研究院敦煌石窟文物保护研究陈列中心、敦煌莫高窟旅游服务公司开展了“一眼敦煌见万林”文化创意设计大赛,让观众在深入解读展览内容的基础之上进行艺术再创造,释放高校文化美育动能。

五是筑牢新媒体宣传矩阵,进一步扩大展览影响力。自开展以来,新华社、人民日报、湖北日报、长江日报等100余家海内外媒体对本次特展进行了报道专访,展厅镜头入选新华社《文化情怀》纪录片,湖北文旅之声等平台也发布了《走进万林艺术博物馆》系列视频,浏览量超千万。外交部发言人赵立坚也在个人微博上推介展览。除此之外,展览吸引了不少博主通过抖音、bilibili网站等自媒体平台进行宣传,让敦煌特展既“接地气”又“冒热气”。

合:与共载誉终圆满,又携期冀再出发

发挥优秀志愿者的示范作用,谱写博物馆育人新篇章。11月7日,万林艺术博物馆志愿者石昊在“奋进新征程 建功新时代——2022年湖北省文博系统学习贯彻党的二十大精神演讲大赛”中荣获二等奖。优秀学生志愿者沈钰洁代表万林艺术博物馆参加全国高校博物馆优秀讲解案例征集展示活动。两位志愿者充分结合敦煌特展内容参赛,进一步扩大了展览影响力,也提升了自我能力。

弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,推动志愿服务与文化传播同向而行,共促共赢。11月19日,第六届中国青年志愿服务项目大赛获奖名单公示期满,博物馆“把大千世界讲给你听”志愿服务项目在全国总决赛500个项目中脱颖而出,荣获银奖。作为中国高校博物馆及湖北文博系统首次入围国赛并获奖的项目,志愿者蔡珠婷、陆柯羽在答辩中以敦煌特展为经典案例,分析其成功“出圈”现象。

敦煌迢迢有归期,人生何处不相逢。本次敦煌特展与万林的再相聚,无疑是高校博物馆发挥新时代育人功能的有益探索,展览蕴含的莫高精神和人文情怀必将深刻激发社会文化自信,展览衍生的珞珈模式和万林项目也必将薪火相传,在新征程上为铸就社会主义文化新辉煌贡献文博力量、文博智慧。珞珈万林且回望,万里千年,终会再见,此心归处,便是敦煌。

(编辑:肖珊)