新闻网讯(通讯员水苑)近日,水资源工程与调度全国重点实验室、武汉大学水利水电学院教授罗玉峰课题组,在Agricultural Water Management上发表了有关水稻动态蓄雨的最新研究。论文为“Dynamic control of upper limit for rainfall storing and effective use in rice paddies based on improved AquaCrop model”,罗玉峰教授和邱让建教授为论文的通讯作者,2021级博士生林恩为第一作者,武汉大学为第一署名单位。

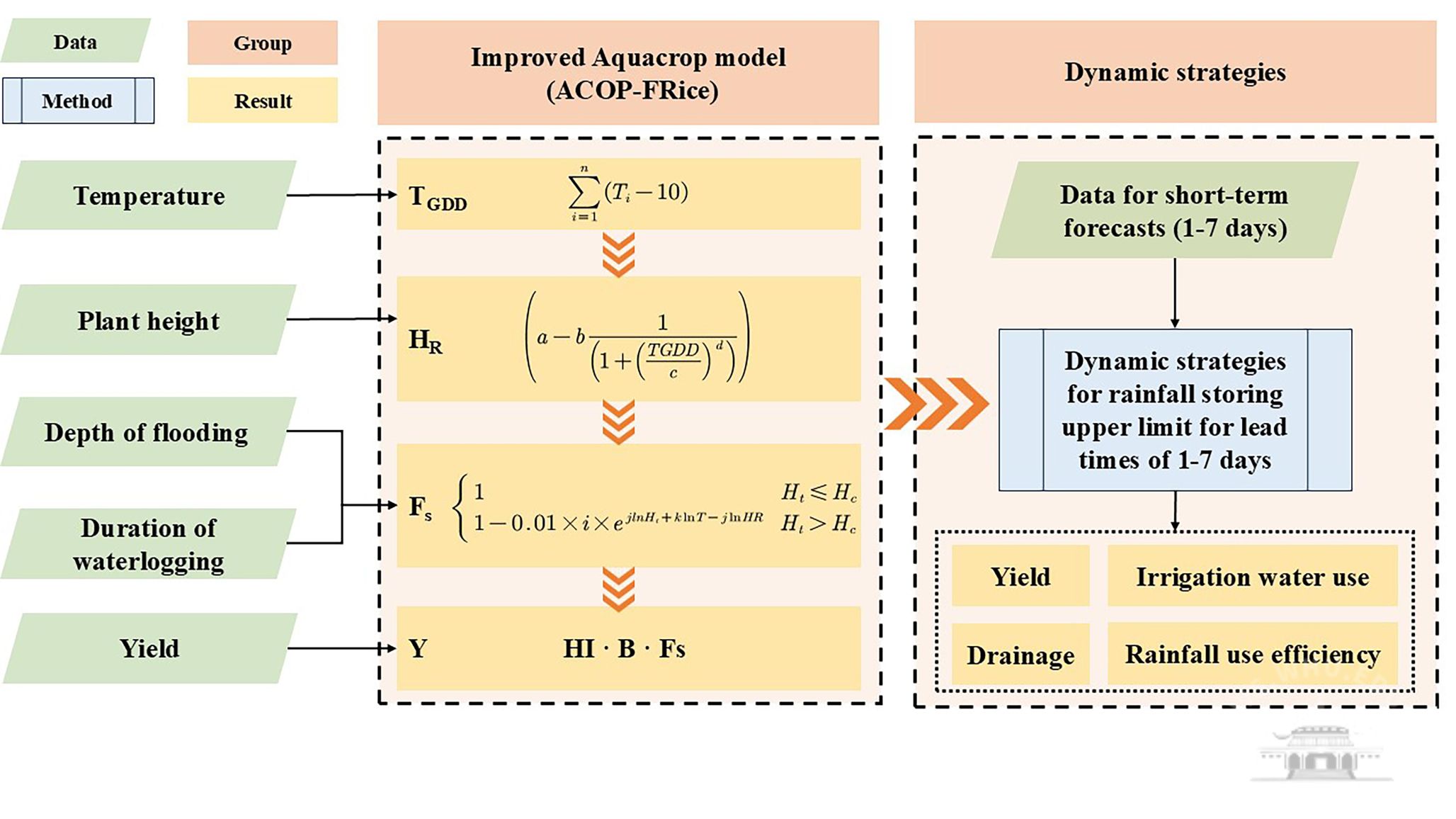

传统的水稻灌溉排水模式根据静态的适宜水层深度上下限和蓄雨上限来触发灌溉排水事件,各种水稻节水灌溉模式(如间歇灌溉)则是改变上述三个指标以实现节水。静态的灌溉排水模式在不同生育阶段采用固定的蓄水上限,适用于灌区规划设计,但由于不考虑未来降雨,用于灌区灌溉用水管理则不够智能也不合理,难以适应现代化智慧灌区建设中智能灌溉用水管理的需求。合理的蓄雨上限可以提高有效降雨并避免受淹过深、淹水时间过长造成水稻减产,因此,本研究聚焦蓄雨上限的动态控制,提出了一种基于1-7天天气预报的动态蓄雨上限控制方法。通过对AquaCrop模型进行改进,引入受涝胁迫系数,构建ACOP-FRice模型;利用ACOP-FRice模型模拟评价不同蓄雨上限策略(HP1、HP2和HP3)的节水效果及对水稻生长和产量的影响,阐明考虑未来降雨的稻田蓄雨上限动态控制机理,并评估其效果。

图1 ACOP-FRice模型流程图及蓄雨模拟上限的动态控制

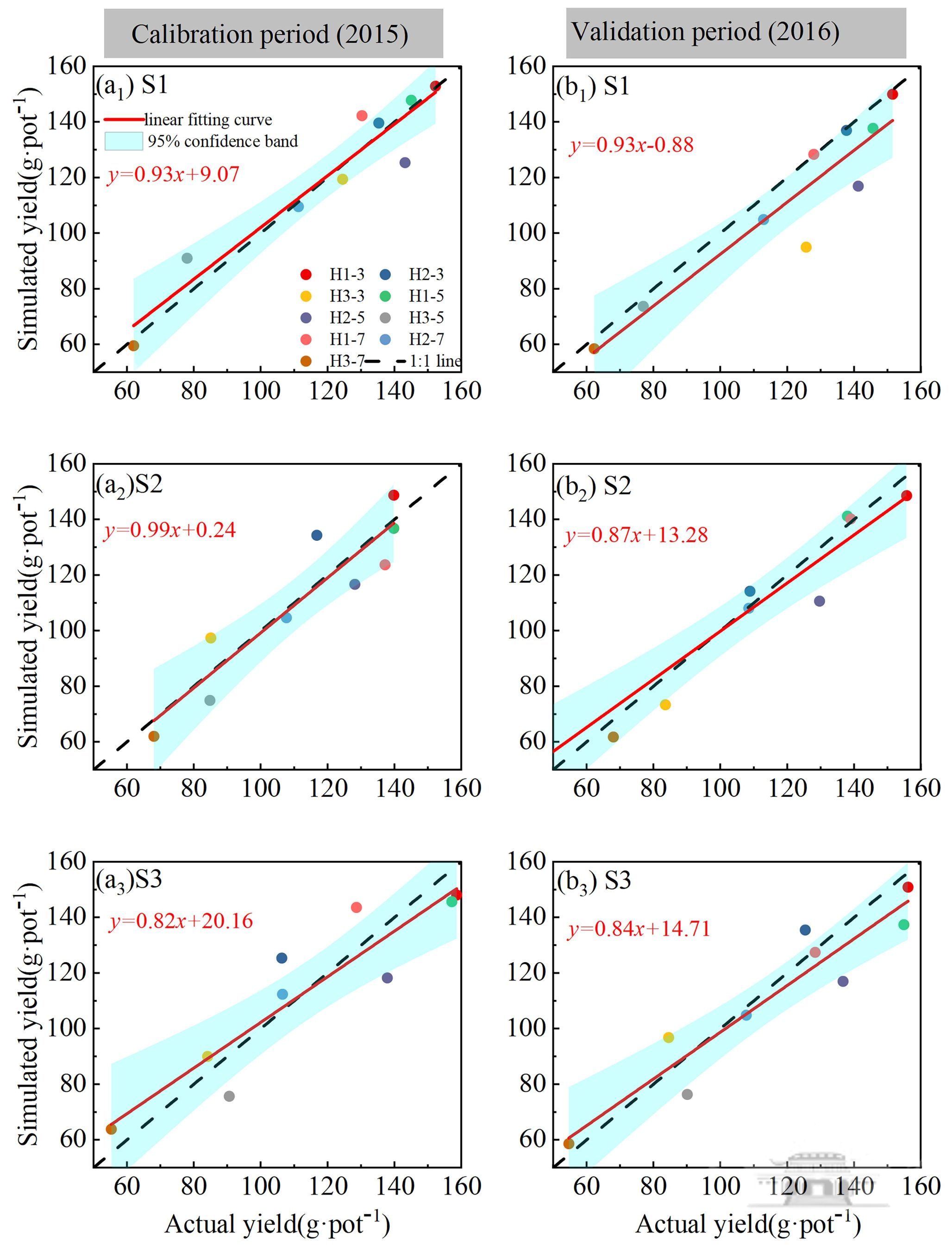

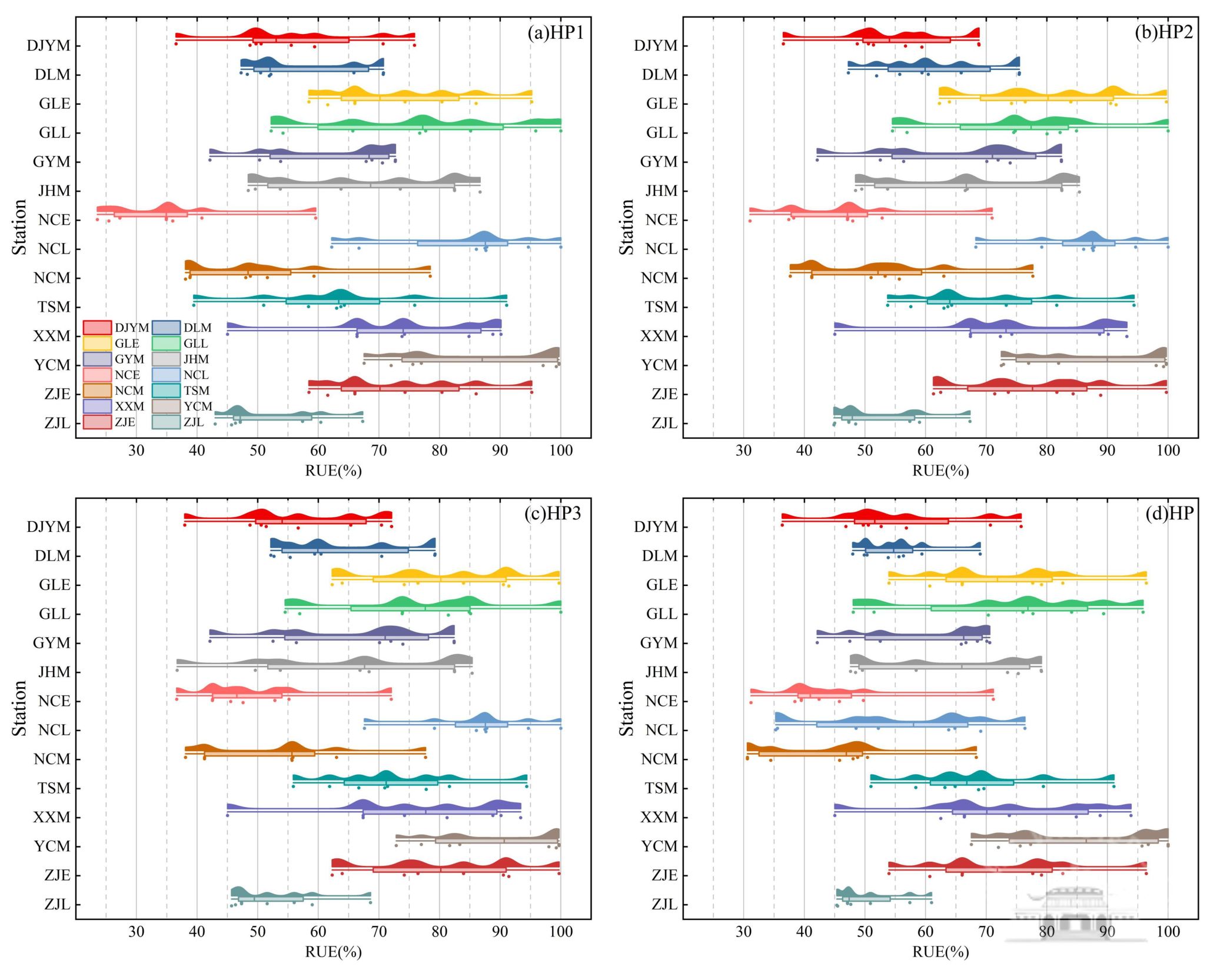

研究结果表明,改进后的模型能够准确模拟不同受涝水平下的水稻产量,并在水稻各生育阶段表现出良好的稳定性,表明其能够捕捉复杂受涝胁迫条件下的产量变化;与静态蓄雨策略相比,动态蓄雨策略HP1、HP2和HP3可显著提高降雨利用效率(早稻:14.4%;中稻:7.6%;晚稻:23.7%)并减少排水量(早稻:11.6%;中稻:7.6%;晚稻:23.7%);所有动态蓄雨情景下的产量损失均低于3%。水稻动态蓄雨模式突破了传统的静态水稻灌溉排水模式,并为后续智能排水决策模型研究提供了理论基础。

图2 水稻产量模拟。H1表示1/2淹;H2表示3/4淹;H3表示全淹;

3、5和7表示受涝天数;S1、S2和S3分别表示分蘖期、拔节孕穗期和抽穗开花期

图3. 不同站点动态蓄雨上限策略(a-c)与静态蓄雨上限策略(d)降雨利用率对比

其中,HP1、HP2和HP3为三种动态策略,HP为静态策略

据悉,该工作得到国家自然科学基金委和中国移动的支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377425002835

(供图:水资源工程与调度全国重点实验室、水利水电学院 编辑:赵冀帆)