新闻网讯(通讯员槐文信)近日,Nature(《自然》)旗下跨学科开放获取地学权威期刊Communications Earth & Environment(《通讯-地球与环境》,Impact Factor=8.1)在线发表了我校水资源工程与调度全国重点实验室、水利水电学院槐文信教授团队在青藏高原河流输沙量趋势研究方向取得的新成果。论文题目为“Original vegetation condition and precipitation growth rate bifurcate sediment flux trend on the Qinghai-Tibet Plateau”(初始植被条件和降水增长速率使青藏高原输沙量趋势分叉),武汉大学为第一署名单位和通讯作者单位,水利水电学院2024级博士研究生郭锦浩为论文第一作者,槐文信教授、岳遥副教授为论文共同通讯作者,我校杨中华教授和李志威教授等为共同作者。

青藏高原河流输沙量变化趋势不仅影响区域生态环境,还对下游地区的水利工程和水资源利用产生深远影响。然而,青藏高原河流输沙量在过去60年气温和降水量持续攀升的背景下呈现出复杂的分叉变化趋势:部分河流输沙量翻倍增长,另一些河流却逐年减少。这种差异现象可能与气候变化对输沙量的复杂驱动机制路径有关,因此有必要应用有效方法量化并分析主要影响因素及其机制路径对河流输沙量变化的影响。

该研究对标问题焦点,创新性地构建了多变量多阶气候弹性模型(Multi-order Multivariate Climate Elasticity Model)。该模型方法从泰勒展开公式中受到启发,通过不断加入关键影响因子的幂级数,模型可在收敛域内逼近产沙过程的真实物理机制。因此该模型的优点是只需确定青藏高原影响产沙的关键因子,即可量化各主要物理路径链驱动的泥沙变化,并且相对容易获取大范围的数据,克服了传统方法因详细刻画物理机制而引入大量参数而难以在大范围应用,或因过于简化而遗漏关键机制等不足。

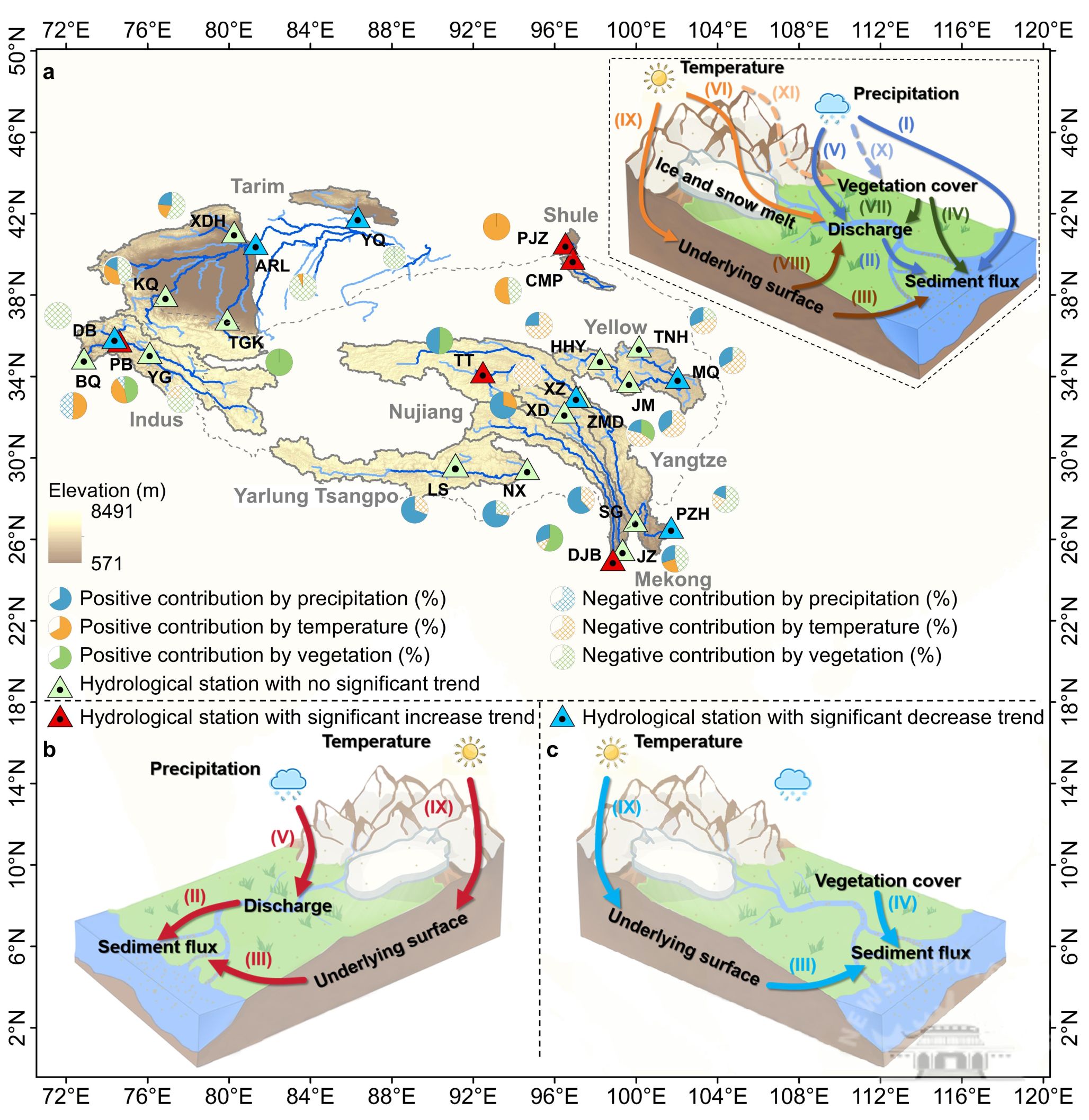

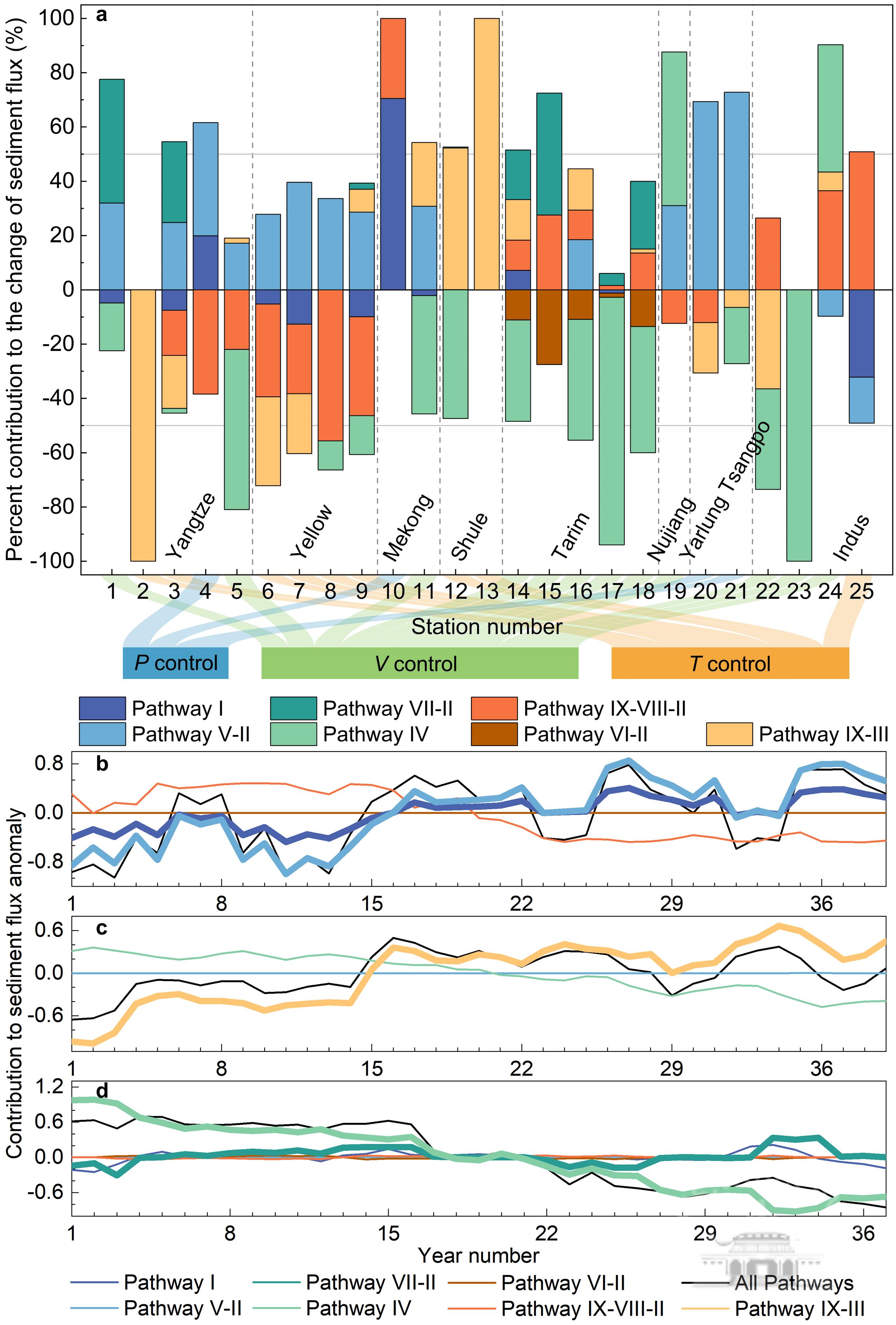

本研究采用多变量多阶气候弹性模型,逐一量化了11条产沙物理路径,包括降水转化为径流的过程、升温对下垫面条件的影响以及植被对泥沙的滞留作用等。研究识别出输沙量增加的流域中的关键路径为:永久冻土融化带来的土壤可侵蚀性提高(路径IX ~ Ⅲ)和降水增加引起的径流增加(路径V ~ II);输沙量减少的流域中的关键路径为:植被区扩张滞留泥沙(路径IV)和温度升高对下垫面的改变(路径IX ~ Ⅲ)(图1)。研究还发现,以降水、温度和植被覆盖为产沙主要控制因子的流域分别占16%、36%和48%(图2)。

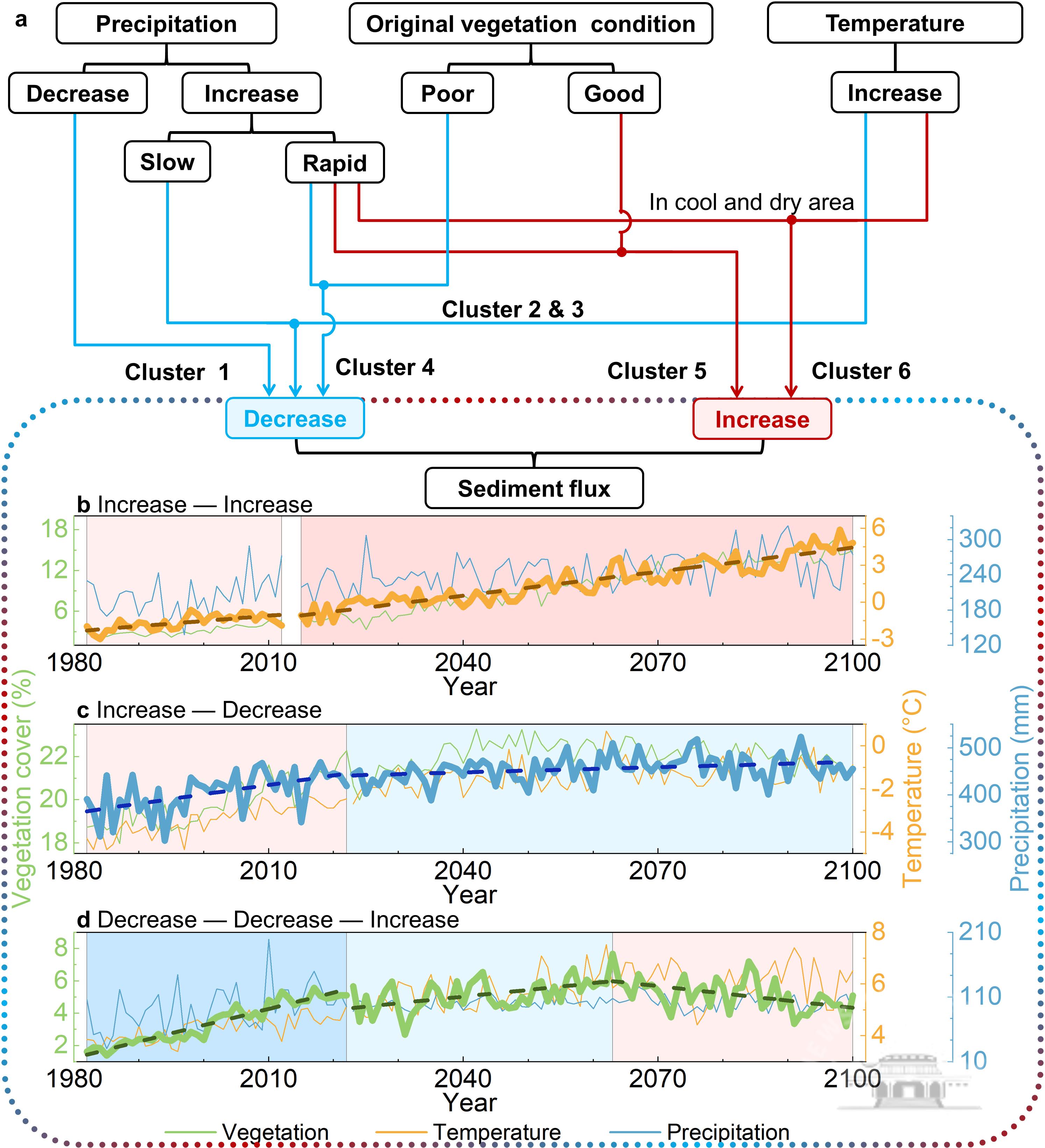

研究发现,初始的植被条件和降水增长速率是导致输沙量趋势分叉的关键因素(图3)。降水减少或增加缓慢时,输沙量可能减少。降水增速较快时,初始的植被条件往往决定了输沙量的趋势:当初始植被覆盖率较低时,植被在暖湿条件下的覆盖率增长较快,保护土壤免受侵蚀,产沙量显著减少;而当初始植被状况良好时,植被扩张滞留泥沙的边际效用减弱,泥沙仍然保持增长趋势。因此,在青藏高原不同流域,未来气候变化下输沙量的变化趋势可能会因降水增长速率和植被覆盖的变化而发生逆转。

本研究对未来气候变化情景下河流输沙量变化趋势的预测提供了理论依据,并为全球高寒地区水资源管理和生态保护提供了实践参考。研究工作获国家自然科学基金资助项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02075-w

图1 青藏高原主要河流水文站的输沙量趋势和主要路径对输沙量的总体贡献

图2 对输沙量变化的百分比贡献和对输沙量距平的贡献

图3 引起泥沙变化趋势分叉的驱动因素及未来趋势

(供图:水利水电学院 实习生:张雨 编辑:张丽平)