通讯员:苏筱淳

夜晚的武汉大学信息学部,实验室灯火通明,几名学生正围坐在电脑前,思索着模型参数的调整。计算机学院的李同学面对复杂的神经网络优化算法一时陷入困境,但幸运的是,他有一个得力的助手——“珞珞”,这是武汉大学新近上线的AI助教。

武汉大学数智教育实践创新平台的AI助教“珞珞”

“不同优化算法的收敛速度有何区别?”李同学在对话框中输入了这个问题。几秒钟后,屏幕上跳出了一份详细解析,并配有可视化折线图,直观展示了不同优化方法下损失函数的变化趋势。李同学恍然大悟,立刻调整代码,测试新的优化策略,模型的训练速度果然提升了许多。

这一幕吸引了同学们的目光,他们纷纷向“珞珞”提出问题,从卷积神经网络的层级结构到Transformer模型的注意力机制,“珞珞”不仅能给出标准答案,还能自动生成可交互的代码示例,帮助学生直观理解。有人感叹道:“这比查阅论文和搜索资料快太多了!”

这样的场景,正在武汉大学的课堂和自习室里不断上演。得益于DeepSeek大模型的接入,武汉大学的智慧教学平台——珞珈在线和数智教育实践创新平台迎来了新的升级。AI助教“珞珞”不仅能帮助学生解析难题,还能结合学生的学习习惯,推荐个性化的拓展内容。

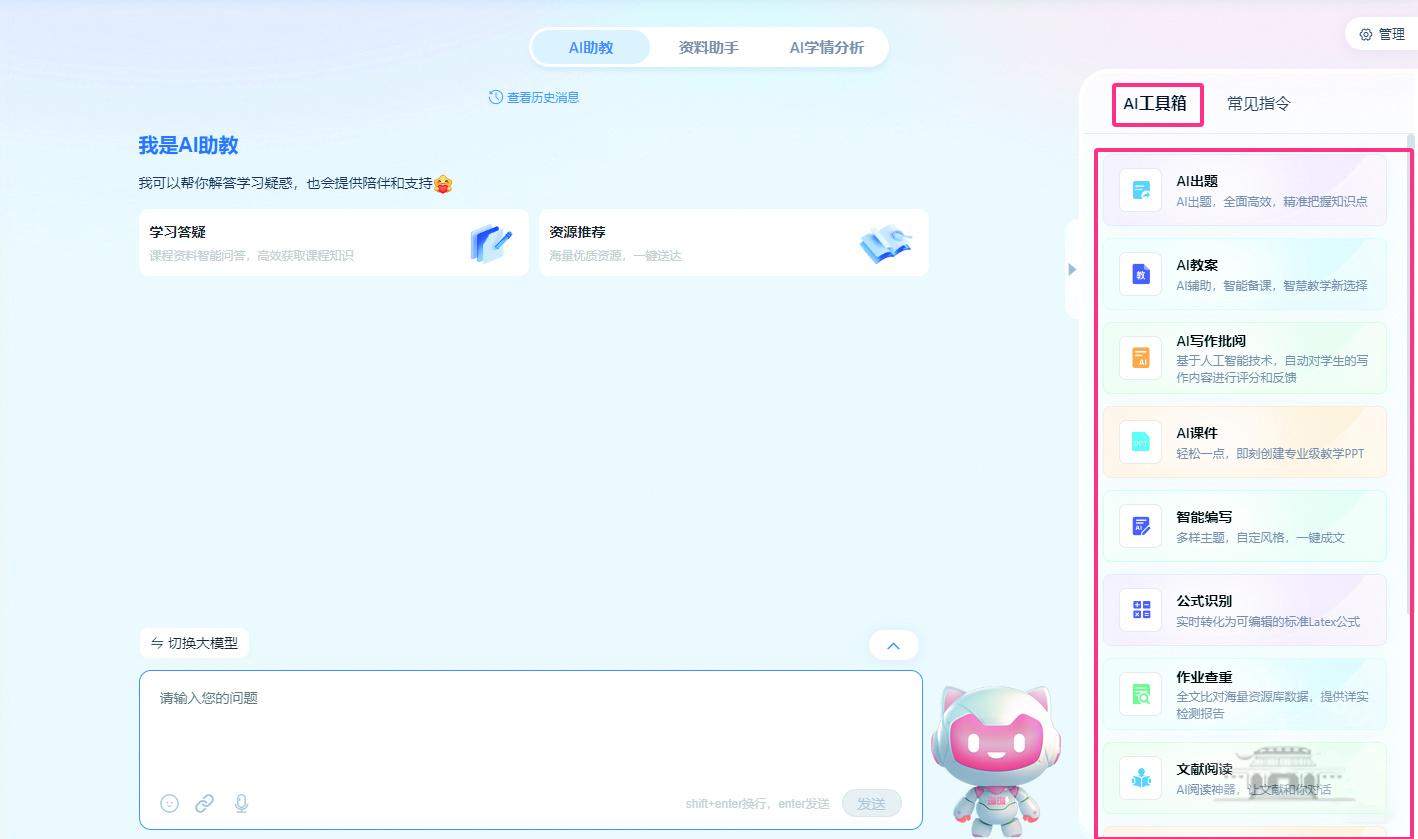

AI工作台内有多种AI工具辅助教学

在武汉大学,“珞珈在线”一直是师生们熟悉的在线教育平台,它承载着从课程资源到在线测试的多种教学功能。而如今,DeepSeek的加入,赋予了这一平台新的生命。学生们最直观的感受,便是AI助教“珞珞”的强大——它不只是一个回答问题的工具,而是一名可以主动引导学习、提供动态反馈的智慧导师。在过去,学生遇到难题,需要查阅教材、翻阅大量论文,或者等待老师解答,而现在,AI助教不仅能提供精准的解析,还能结合学生的学习习惯,推荐个性化的拓展内容。例如,一名法学专业的学生在学习国际公法时,向AI提问“联合国安理会的决议具有何种法律效力”,珞珞不仅提供了详细的法律解释,还自动推荐了相关案例分析,并引导学生进行自主思考:“如果你是律师,你会如何辩护?” 这样的交互式学习,让知识不再是静态地讲解,而是启发式地探索。

AI助教后台已经部署deepseek满血版大模型

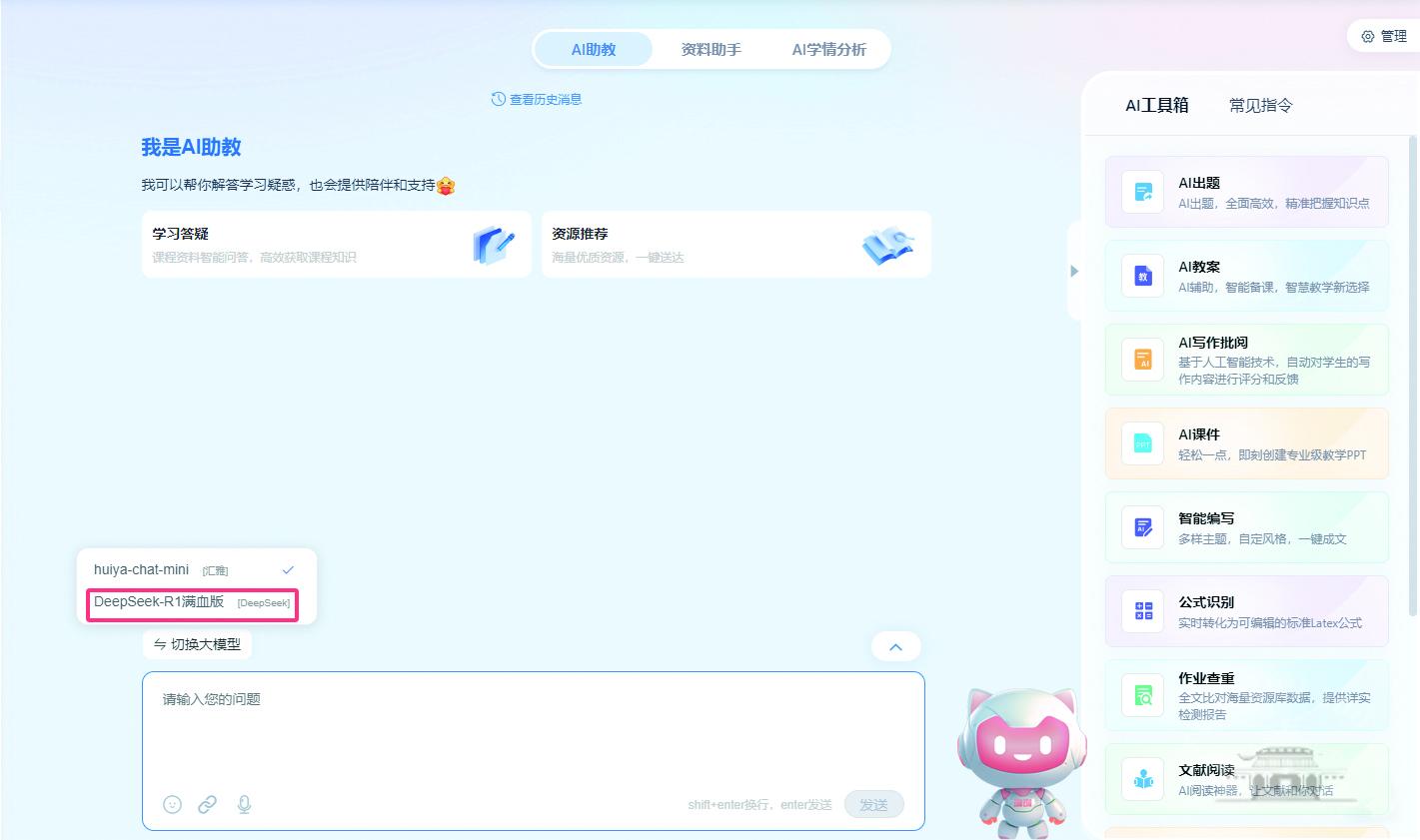

AI助教前台可直切deepseek模型

与此同时,教师们也在不断探索AI的更多可能性。许多老师开始在珞珈在线上创建专属的“AI智能体”,让AI成为课堂的一部分。例如,在医学课堂上,教师设定了一个“病症分析助手”,学生可以输入患者症状,AI会结合临床案例给出初步诊断分析,帮助学生训练医学思维;在新闻传播课程上,AI可以自动生成不同风格的新闻稿,供学生分析写作手法的差异。甚至在数学课程中,教师可以让AI智能体“讲解”一个定理的不同证明方法,帮助学生理解多种解法的优劣。

平台支持定制或者嵌入属于自己的智能体

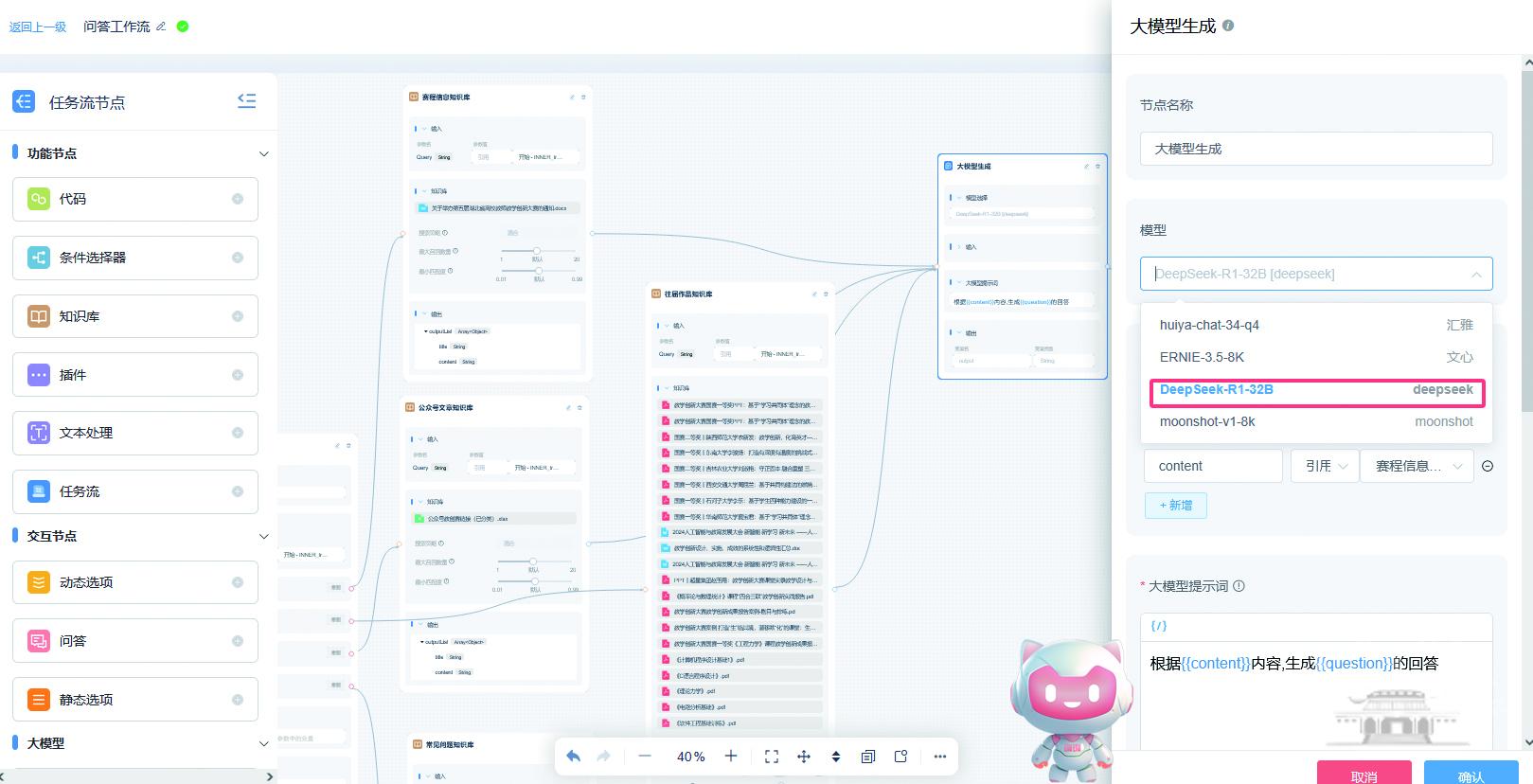

智能体任务流可切换deepseek模型

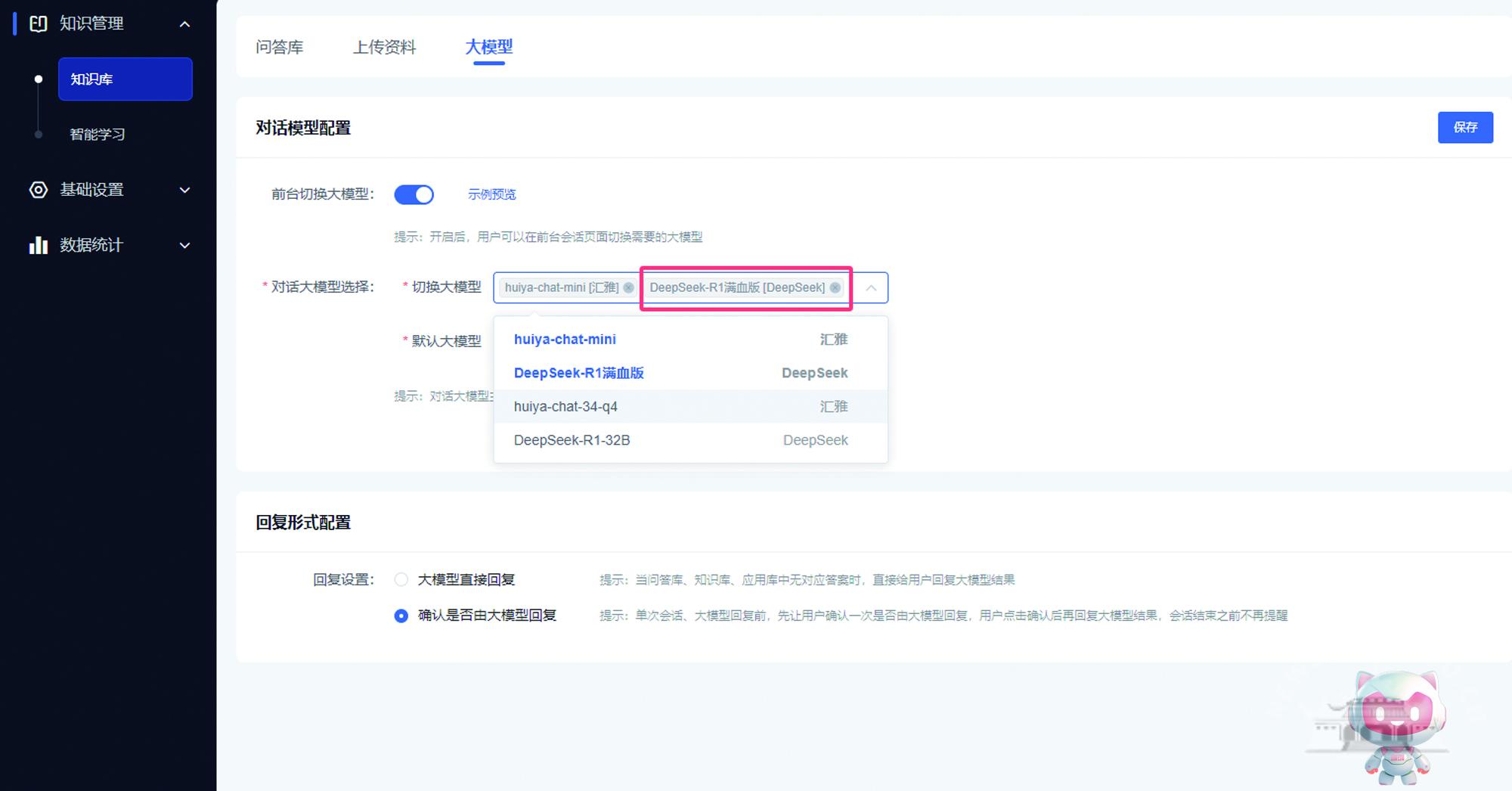

知识库可同时兼容多种模型一键切换

AI的介入还让课堂的互动性大幅提升。在以往的课堂讨论中,部分学生可能因为害羞或不善表达而选择沉默,而现在,他们可以通过AI助教进行匿名提问,让更多人在学习过程中获得反馈。DeepSeek的强大计算能力,还可以实时分析学生的学习进度,帮助教师精准掌握每位学生的学习情况,让“因材施教”真正落地。

如果说“珞珈在线”让AI助教走进了课堂,那么“数智教育实践创新平台”则让AI真正走进了科研和实验室。

“AI Note”是这个平台上最受欢迎的功能之一。它不仅仅是一个笔记工具,更是一个交互式的学习环境。以往,学生在学习机器学习算法时,需要手写代码、调整参数,并不断运行实验,整个过程繁琐而枯燥。而现在,AI Note可以自动生成代码示例,并提供可视化实验环境。例如,在研究卷积神经网络(CNN)时,学生可以直接调用DeepSeek生成的代码,调整超参数,并实时观察不同设置对模型性能的影响。这种即时反馈机制,让科研变得更加直观和高效。

在科研探索中,DeepSeek也正在成为学生们的得力助手。一名计算机视觉实验室的研究生,在优化目标检测算法时,原本需要反复尝试超参数调整,耗费大量时间。而当他将问题交给AI助教时,AI不仅推荐了最新的学术论文,还自动优化了模型参数。这样的场景,在心理学、物理学、经济学等学科的研究项目中也在不断上演。

资料助手一键推荐相关论文

AI的加入还推动了跨学科的融合。一名社会学研究生在分析社交媒体上的情绪变化趋势时,本没有编程经验,但她尝试向AI助教“珞珞”求助。AI自动生成了一段基于自然语言处理(NLP)的数据分析代码,并一步步引导她理解代码逻辑。最终,她不仅顺利完成了研究,还掌握了数据分析的基本技能。

DeepSeek的引入,已经不仅仅是技术的升级,而是一次教育理念的深刻变革。人工智能让学科之间的界限变得模糊,跨学科学习、个性化教学、科研智能化,这些曾经的教育愿景,正在逐步成为现实。武汉大学正站在“人工智能+教育”革新的最前沿,让AI点亮智慧课堂,让知识触手可及。未来,我们期待着更多这样的创新,让学习变得更加高效、互动和个性化。

(编辑:赵冀帆)