编者按:你读过《安徒生童话》吗?也许你读过;但你知道《安徒生童话》的译作者是谁吗?他就是武汉大学校友叶君健先生。2014年是叶君健诞辰100周年,学校将举办系列纪念活动。近日,《武汉大学报》推出纪念专版,图文并茂地反映叶君健的事迹和武大情缘。本网特全文刊发专版内容。

12月7日是叶老百年诞辰,谨表达我的深切缅怀。叶老是我国伟大的翻译家和文学家,是中国民主同盟的老前辈,中国共产党的真诚朋友,也是世界反法西斯战士,中外文化交流的使者。叶老用自己不平凡的一生,影响了国内外众多知识界人士,为宣传中国革命、传播中华文化、建设社会主义现代化国家做出了杰出贡献,令人敬佩,人们永远不会忘记。

广大知识分子特别是青年人要学习叶老的光辉事迹和崇高精神,为弘扬中华优秀文化、建设文化强国和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献积极力量。

——刘延东

叶君健传略

叶君健(1914-1999),湖北红安人,中国现代著名作家、翻译家、国际文化交流专家。

1933年,叶君健考入武汉大学外文系,课余开始创作。1937年出版用世界语写作的短篇小说集《被遗忘的人》。大学毕业后赴日本,教授英语、世界语。抗战开始后在武汉投身抗日救亡工作,发起并参加筹建“中华全国文艺界抗敌协会”。1938年初,在周恩来同志领导的国民政府军事委员会政治部第三厅任职。后到香港,任《世界知识》杂志编辑。1940-1941年,任重庆大学、中央大学、复旦大学外文系教授。1944年去英国宣传中国人民抗日事迹。1945-1949年,得到英国“研究员基金”,在剑桥大学研究欧洲文学,并从事英文文学创作。1949年秋回国。先在外联局编译处工作,之后参加英、法文版的《中国文学》创办工作,并于1953年调《中国文学》任副主编。1974年,调外文局《人民中国报道》任顾问,1993年离休。

叶君健曾先后担任第三届全国人大代表,第五、六、七届全国政协委员,民盟中央常委,中国翻译工作者协会副会长,中国作家协会顾问。1948年作为远东代表出席“世界知识分子保卫和平大会”;1983年被剑桥大学授予“终身名誉讲师”称号;1991年被国务院表彰为“儿童文学先进工作者”;1995年被中国作协授予“以笔为枪,投身抗战”功勋纪念章。他还是世界笔会的委员,英美笔会的全权会员,全世界著名的“达芬奇文艺奖”的评委 ,国际世界语学会的执行委员。

叶君健通晓英、法、意、德、西、日、丹麦、挪威、葡萄牙及世界语等十多种语言,他以语言为工具,为中外文化交流做出了独特而杰出的贡献。他同乔冠华、袁水拍、钱钟书等将《毛泽东诗词》译成英、法文,发行到全世界;在前后二十余年的时间里,他通过主编的《中国文学》,向全世界译介了2500余万字的中国古今名著;他花数十年心血,采用英、法、丹等权威版本,翻译并评注、研究世界名著《安徒生童话》。因翻译安徒生童话的辉煌业绩,他荣获丹麦女王颁发的“丹麦国旗勋章”奖。

叶君健笔耕不辍,留下了大量文学作品。据统计,他一生创作、翻译的作品达1100余万字。他创作的八部长篇小说,形成反映中国人民一个多世纪革命历史的宏伟画卷,《寂静的群山》系列在国内还未出版时,就在英国负有盛名的现代派出版社费伯出版社翻译出版;他19岁时就用世界语写就处女作《岁暮》,用英文创作的长篇小说《山村》在世界引起轰动,曾于1947年被英国书会推荐为“最佳书”,译本达二十几种。(文字整理:陈丽霞)

在珞珈山上写小说

叶君健

一九三三至一九三六年期间,我在武汉大学读书。武汉是当时蒋介石的大后方。尽管他在忙于“围剿”共产党,日本法西斯军队也在步步进逼,他仍把这个大后方保持得“安安稳稳”,那里一切进步力量都被压下去了。

我那时有一个朋友,隔一段时间就去上海一次,表面上是去看亲友,实际上是去过组织生活,因为武汉的党组织全部被破坏了。我所在的武汉大学倒是笼罩着一片浓厚的学术空气。但事实上政治斗争却相当剧烈,“蓝衣社”——即后来的复兴社和最后的“三青团”,在学生中展开秘密工作,扩大势力。进步学生的活动空间一天天地缩小。个别身份已暴露的进步同学,如陈家康和吴月刚,得远走上海,我们没有走的少数人只有过蛰居生活,每天的生活圈子限于宿舍、课室和食堂,尽量不引起人注意。当时只有两个比我低一班的外文系同学:谢文耀和林守正,我可以与他们不时在一起聊聊天。卢沟桥事变后,国共第二次合作,共产党在武汉成立了办事处,进步同学开始活跃起来,谢、林两位同学直接参加了革命,到乡下工作,被地主武装杀害了。我身居几千同学集体之中,但个人却过着孤寂的生活,唯一的精神寄托就是课余搞点创作。这是一种个体劳动,别人不大容易知道。为什么要搞创作呢?我读外国文学系是个因素——对文学有兴趣。但主要是心中积压了许多对当时社会、一般下层民众和苦闷的知识分子以及我们国家命运的感触。我有一种冲动,想把我心中积郁的情绪写出来。我决心通过小说的形式来表达,我的“文学创作”就是这样开始的。

当时鲁迅编辑一本翻译文学刊物——《译文》,介绍了许多被压迫民族国家的作品。它们给我的印象很深。这些作品有许多是这些国家如波兰、保加利亚和匈牙利的世界语学者译成世界语,由我国的世界语学者转译成中文。我这才意识到世界语是传达一些弱小民族人民心声的媒介。我觉得我们的国家虽然庞大,但鸦片战争以后,我国人民的命运,并不亚于他们,其遭受的苦难还超过了他们。我们与世界弱小民族之间有许多共同的地方,我们应该相互理解,交流我们之间的感情。我在中学时代就学了世界语,一直被这个语言所包含的“世界和平”和“人类理解”的理想所吸引。我想用世界语创作,把我国人民的生活与感情传递到与我们具有共同命运的其他民族中间去。我这样想,也就这样做了。

当时中国主要世界语传播者如胡愈之、巴金、叶籁士和胡绳等,都是进步知识分子。他们用世界语介绍新思想,与进步的世界语者进行新思想交流。因此世界语便成了当时统治者所忌的语言。我居然用它来写小说,而且目的是想把它们所表达的中国下层人(包括一些小知识分子)的生活和感情传播到世界同命运的弱小民族中间去。这是一种“异动”的行为。所以我搞“创作”只能在秘密的情况下进行。所幸我在学校里当时是唯一懂世界语的人——在中国,甚至在东方也是唯一用世界语写文学作品的人,只要我不声张,谁也无法知道。

从一九三三年开始,我只要有空余时间,就不声不响地用世界语写小说。到了一九三六年我要毕业的时候,我已经写了相当数量的作品了。就在那年春天,毕业前夕,我从中挑选了十七八篇,组成一个集子,名为《被遗忘的人们》。之所以称为“被遗忘”,是困为作品中的那些主人公渺小得微不足道,谁也瞧不上眼,完全被世人遗忘了:这个书名也代表我当时的心境。当时上海一位热心世界语者兼出版家肖聪创办了一个世界语出版社,专出世界语书籍,在国内外发行。他把我的集子拿去出版了。我大学毕业后,在国内找不到职业,东京一所华人开的学校约我去教英文。一九三七年春天这个小说集终于出版了,销行到日本,日本的世界语者——特别是进步的世界语者——也为这部东方的第一部世界语文学作品集感到骄傲,对我勉励有加,我也成为“作家”了——只不过是用世界语写作。这个集子中有些小说解放后我自己译成中文,收集在江苏人民出版社于一九八三年出版的《叶君健小说选》中。

第二次世界大战期间,我去英国做战时工作,开始用英文写小说,在西方出版。到一九四九年秋,中华人民共和国即将成立,我在英国住了六年后,便束装回国。我自然要用中文创作了。但从五十年代起我就当了国家干部。建国伊始,我的工作很忙,业余创作的时间少的可怜,但见缝插针,我还是写和译了一些东西——当然是用我们国家自己的语言。回首当年,半个多世纪过去了,我的译作可以摆一长排,国内大概很少人知道我的“文学事业”是从外文开始的。我早期的一些短、中、长篇小说集子都是在欧美出版的,不过它们的内容严肃,写的又是中国农民武装斗争和社会问题,只在一定层次的知识分子中间流行,从未“畅销”过,国人当然更不会知道。(原载1996年2月2日《湖北日报》)

布隆斯伯里学派的一个中国人(节选)

(英)迈克尔·斯卡梅尔

最近在哥本哈根召开的国际笔会代表大会上,英国文学史上的一个章节在叶君健这个人物身上显现出来了。他曾经是维吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)的外甥朱利安·贝尔(juiian Bell)的朋友。当奥登(w.H.Auden)和伊栗乌德(ClIristoph lsherwood)于1938年在中国访问的时候,他给他们介绍过中国抗战的情况。在40年代后半期的那几年间,他成为了布隆斯伯里和剑桥一位人所熟知的作家。就是在剑桥,他用英文写了许多短篇小说和长篇小说,成为好几个刊物的撰稿人。

叶和布隆斯伯里的关系要追溯到他在武汉当学生的年代。那是1935年,年轻的朱利安·贝尔到那里教英文,叶把他自己描述成为英国文学系中的一个“坏学生”,他把大部分时间花在他的爱好——写作上面,而没有搞功课。他的这种爱好却立刻吸引了贝尔的注意,因为他自己也是一个诗人和散文家。

在日本教英文,用世界语写作,也说明叶之所以把自己贬为一个“坏学生”,不过是一个自嘲和谦逊的证明。这种自嘲和谦逊一开始就使英国人感到亲切。不过他在日本的境遇并不太好,因为日本正在准备跟中国作战。在他写了几篇有争议的文章后,他就被当作一个政治嫌疑犯而被捕了。早在1937年,贝尔已经去西班牙参加内战——站在共和军的一边.几个月后。当叶获得释放回到武汉时,他已经在开一辆救护车上火线时中弹身亡了。

没有多久,叶就开始为一个中国统一战线的宣传部门(指抗战期间郭沫若领导的政治部第三厅)工作,这是一个左派和右派的联合组织,为了抗日而形成的。叶就是在他的这种岗位上遇见了奥登和伊栗乌德——这时他们正在收集材料,写《到一个战争去的旅行》。在这本书里他们描绘叶是“一个腼腆的年轻人”,还讲到了他和贝尔的友谊及他在日本的情况:“当战争开始的时候,叶正在日本。日本警察逮捕了他,怀疑他是一个无政府主义者。‘你们可不要介意,’他对我们说,‘如果我有时显得有点傻头傻脑的样子。你们要知道,这是因为他们常常敲打我的脑袋。’像所有出奇顽强的中国革命者一样,他给人的印象和蔼可亲、神经质和温柔。”在这本书的许多照片插页中,也有一张非常漂亮的中国年轻作家的照片,它简单明了的标题是“知识分子——叶君健”。

由于这些关系,叶于1944年被挑选来到英国,宣传我们中国盟邦在东战场上所取得的辉煌成就,以鼓励英国的战时士气。他一到来的那天,约翰·莱曼就为他举行了一个茶会,使他会见斯蒂芬·斯本德(Stephen Spender)和其他一些作家。朱利安·贝尔早已履行过他的诺言,寄过好几篇他的短篇小说给《新作品》发表了。

几乎在到来的同时,叶就得匆匆奔赴各地,开始演讲旅行。他每天做两次关于中国人民抗击日本战争的报告。他拥护毛泽东而反对蒋介石,集中称颂人民群众坚韧不拔的精神。他在地方上一些旅店和客栈里歇脚的时候,在他孤寂的时刻和休息的日子里,他又开始他的创作,这次他却是用英文写了。很快他的一些短篇小说又在《新作品》、《现代生活与文学》以及其他一两个刊物上发表。1945年8月15日他正在爱丁堡,这天抗击日本的战争宣布结束了。规定他要作的演讲也就被取消,他匆匆地回到伦敦来。

由于大家的协助,他得到了去剑桥国王学院进修的公费。他得到布隆斯伯里学派中那些杰出人物的青睐。他同时也认识了一些其他作家——这些作家的政治观点可能与他的更协调。

1946年,森林女神出版社出了一部叶的短篇小说集《无知的和被遗忘的》。1947年他们又出版了他的第一部长篇小说《山村》。这是一部用浪漫主义手法描绘他自小生长的山村和1927年的大革命的小说;一年以后,又出版了他的第二部长篇《雁南飞》。这些作品都是用英文写的。他那直率流畅、抒情的笔调,更接近于杰克·伦敦和早期的高尔基,而不像布隆斯伯里学派的那种下意识的淋漓的描述。他的故事以它们的异国情调和艺术手法抓住了读者。他的短篇集被评选为书会的推荐书,他的第一部长篇被评选为“最佳作品”。马迦莱特·兰妮(Margaret Lane)和瓦尔特·亚伦(Walter Allen)称赞他的才华。看来他要成为一位英国作家了。但是他的心(而且他写的题材)却是在中国,当那里的内战快要结束,蒋介石政权接近崩溃的时候,即1949年,叶就匆匆回国,支持那即将胜利的革命。

在哥本哈根,叶事实上比在英国更为人所怀念。在剑桥的时候,叶常常被一些丹麦的朋友请到丹麦去度假——“摆脱一下配给制度下的生活。”他敏于学习各种语言,很快就获得了阅读丹麦文的能力。在他编辑《中国文学》的期间,他把安徒生的童话全部译成中文,共16册。

在与丹麦的名流共进午餐和休会的间歇中,叶讲述他个人的生活故事,虽然他遭遇一些不平凡的起伏,他并没有表露出任何一点辛酸。当他谈到他所经历过的一些斗争的时候,他总是表现出一种同样机敏的幽默感。他常常微笑。虽然那时两个英国作家已经注意到,用微笑来掩饰感情正是中国人的习惯。但他的态度仍然是很文雅、柔和;他对英国和他那里青年时代的朋友仍然保持着真挚的感情。对他说来,那显然是个黄金时代。他丝毫也不隐瞒他继续忠于青年时代的社会主义信仰,在此同时,他对出版他大部分早期作品的国家也感到亲切。(节选自1981年7月10日伦敦《泰晤士报·文学增刊》)

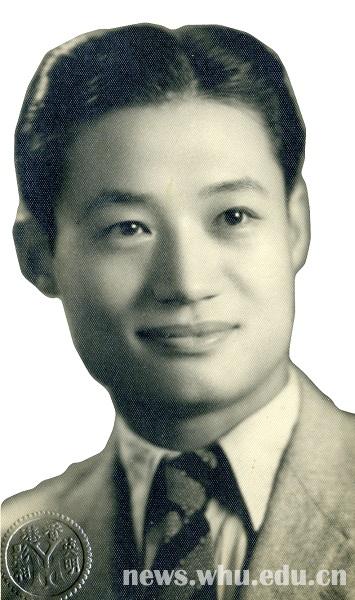

年轻时的叶君健

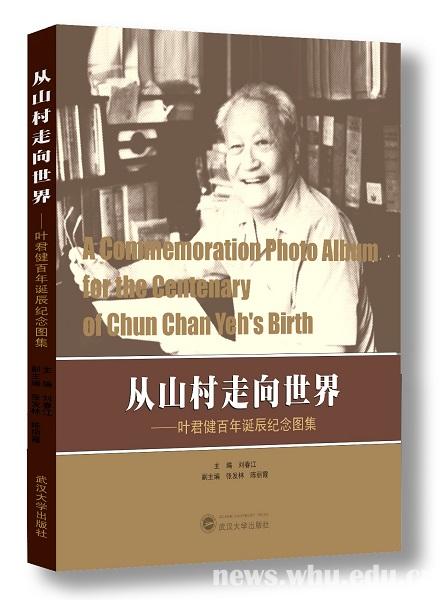

《从山村走向世界——叶君健百年诞辰纪念图集》

外国文学系1936届毕业生(左一为叶君健,选自1936年国立武汉大学纪念册)

与武大校友李锐在一起

20世纪40年代在欧洲为读者签字

叶君健翻译的《安徒生童话》。2014年4月25日,国家主席夫人彭丽媛陪同丹麦女王玛格丽特二世,在京一起为两国儿童朗读了此版本的《安徒生童话》

1982年,叶君健(左二)与校友潘琪(左一)、在刘道玉(左四)、吴于廑(左三)陪同下到武大学生宿舍看望学子

在丹麦哥本哈根港“海的女儿”塑像前

http://newspaper.whu.edu.cn/paper/

(资料提供:陈丽霞 稿件来源:武汉大学报第1347期 编辑:冯林)