通讯员:文轩

中华文化的基石是汉字,中华文明的基因就刻在一个个汉字上。我们每天都与汉字打交道,却少有人去思考,一个字经历了怎样的演变,才代表现在的意义;它的读音又经历了哪些演变?

武汉珞珈山下,一位雪鬓霜鬟的老先生,正是为了这一冷门绝学,甘守清苦半世纪,呕心沥血著大典。他,肩负国家重任,为《汉语大字典》《中华大典·音韵分典》立下汗马功劳;他,带领团队历时35个春秋完成2600万字的《故训汇纂》《古音汇纂》编撰,留下传世“大书”;他,刻苦为人、殷勤传学,带出“黄大年式教师团队”。

他就是,86岁的武汉大学人文社科资深教授宗福邦先生。日前,宗福邦入围2022年度全国教书育人楷模候选人、“荆楚好老师”候选人。

宗福邦先生

启航:从学普通话到编大字典

历史的年轮上,总刻着一些意外形成的美好。

1959年,从武汉大学中文系毕业后,青年宗福邦被分配留校教汉语,这让他颇感意外。“我是广州人,刚来武汉时听同学讲话都像是听外语,只能写字交流。直到毕业了,我的普通话还是不标准,更不用说审音知调了。但我服从组织安排,说不好就去学。”宗福邦回忆。

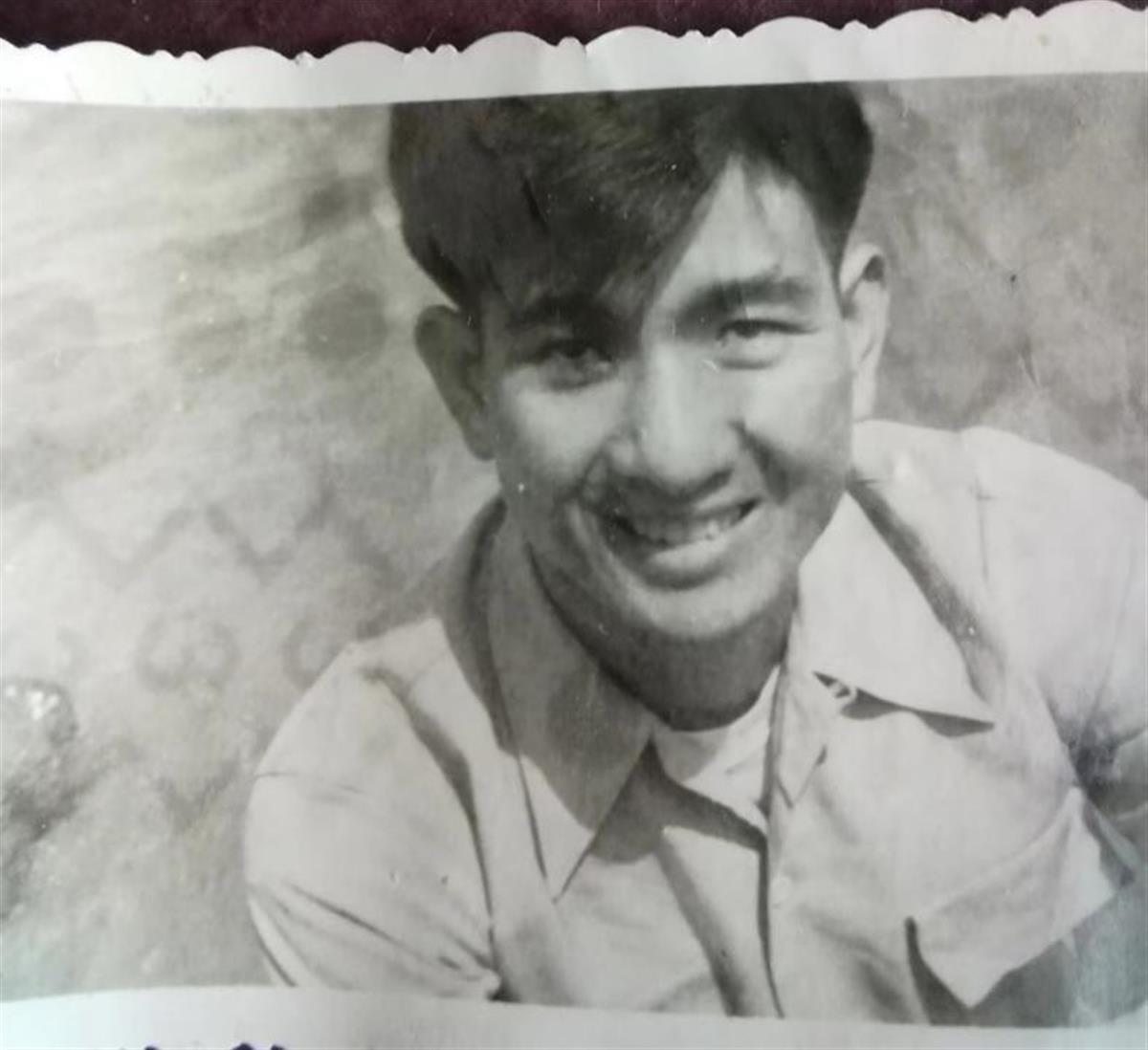

青年宗福邦

第二年,宗福邦到北京参加普通话语音研究班。他从音标和发音学起,虽然觉得枯燥不堪,却无意中决定了未来的人生方向——音韵学从此成为他终身的志业。

28岁时,宗福邦在中国语言学的权威期刊《中国语文》上发表《关于广州话阴平调的分化问题》,首次提出广州话阴平调已分化为两个独立的调类、入声韵应是四个调类而非三个等新观点,奠定了学术声誉。“十年动乱”期间,宗福邦被下放到武大沙洋分校劳动,但他没有放弃学习和研究,在养猪之余偷偷研读《广韵》。

《汉语大字典》

1975年,宗福邦被抽调回到武汉大学,参与周恩来总理亲自要求开展的国家文化工程《汉语大字典》的编写。由于出众的业务能力和管理能力,宗福邦被任命为编委和武汉大学编写组组长。“这本大字典改变了‘大国家、小字典’的落后状况,我有幸能参加这样的工作,为国家做点事,很高兴。”宗福邦说,这项工作也坚定了他的学术信念。

淬炼:手写70万张卡片编巨著

1983年,在《汉语大字典》武大编写组的基础上,宗福邦组建了武汉大学古籍整理研究所。

“武大中文系素有从事传统语言学典籍整理研究的学术传统。”宗福邦说,他们在黄侃关于校补《经籍籑诂》的学术思想启迪下,于1985年启动了《故训汇纂》的编纂工作。

故训就是古训,《故训汇纂》的目标是将先秦至晚清两千多年里浩如烟海的典籍中有关字义训释资料,进行系统完备的收录。宗福邦说:“训诂学的意义,是扫清我们阅读古代书面语言的障碍,以便更好地指导古文教学、古籍整理。中国历史上那么丰富的文化典籍,不能因为我们读不懂,就损害了它的文化意义。”

编纂《故训汇纂》时期的宗福邦教授

如果说《汉语大字典》是给汉字编“户口本”,那么《故训汇纂》可以看作给每个字确定“族谱”,工作量可想而知。而且,治学严谨的宗福邦规定,所有引用资料必须采自原书,不准转引第二手资料。“我们没有图省事,而是大范围地查找古籍原书,为此,在资料搜集阶段就花了5年多的时间。”宗福邦说。

“至今还记得老理学院翼楼那间简陋破落的大房间,没有空调,锈迹斑斑的电扇如同虚设,一排排的木质书架上堆满了手抄的卡片,还有斑驳陆离的桌案前后忙忙碌碌的一群衣装朴素的老师。”宗福邦的“接班人”于亭,回忆第一次拜会宗福邦时的情景。

装满手写卡片的《故训汇纂》字袋

“不开电扇是怕把卡片吹乱了。”宗福邦笑着说,当时电脑还是稀罕物,项目组没有经费买电脑,也没人会用电脑,所以只能用手工方法,辑录了近70万张资料卡片。后来又用了近半年的时间复核,共查出6000多条错误。

最终,1300万字的鸿篇巨制《故训汇纂》于2003年正式出版,比宗福邦预想的10年多用了8年。该书荣获第一届中国出版政府奖、第五届吴玉章人文社会科学一等奖、湖北省第五届社会科学优秀成果一等奖。

大成:2600万字工具书利今传世

在《故训汇纂》之后,宗福邦带领团队推出了它的姊妹篇《古音汇纂》,1998年立项,2020年出版,又是1300万字,这次花了22年。

《古音汇纂》是一部汇总先秦至晚清历代典籍中汉字读音的工具书,努力探寻汉字字音发展演变的轨迹。它的难点在于没有任何“大书”可以参照,完全靠自己探索。

《古音汇纂》编纂字稿审稿

在这22年中,宗福邦还有14年在同步完成另一项高级别超大项目——带领武大古籍所11人团队独立完成《中华大典·音韵分典》。《中华大典》是经国务院批准,由中共中央宣传部、国家新闻出版署直接领导和组织实施的重大文化工程。

《中华大典·音韵分典》历时18年完成,近1000万字,是一部徵引繁浩、体大思精,充分反映古代音韵学成就的大型类书。

《中华大典·音韵分典》

宗福邦同时主持两部巨著,长期的伏案工作让他的脊柱高位第一节处骨质畸变造成神经压迫,随时有瘫痪的危险。2010年,担心工作无法完成的他,下定决心南下广州接受手术。

“那次手术风险巨大,先生还带着一大摞《古音汇纂》的稿子,念念在兹说手术前后还可以看稿。”于亭说,所幸手术顺利,但宗老的身体控制无法恢复到以前的状态了,活动空间大大受限。后来,他的手抖日益严重,但直到80多岁高龄仍坚持亲自审稿和定稿,“经他看过的初编稿和初审稿,页面上朱墨烂然,密密麻麻布满了他哆哆嗦嗦的字迹。”

《故训汇纂》和《古音汇纂》

2020年10月30日,《古音汇纂》首发式暨出版座谈会在北京举行,宗福邦教授强支病躯到会。《故训汇纂》《古音汇纂》两部大书共计2600多万字,成为开启传统文化典籍宝库的钥匙。它们被学术界称为“利今传世的巨制”,被认为是可以与《辞源》《辞海》《汉语大字典》《汉语大词典》相提并论的工具书。

传承:三代师徒发扬冷门绝学

一生四部书,宗福邦为此放弃的,几乎是其他所有。

藏起了年轻时的文学梦,遗忘了打篮球、下象棋的爱好,放弃了个人的研究和论文发表……但作为一名老师,他却很幸福。

“我们这样一个团队,在全国恐怕不多见。”宗福邦曾跟他的晚年弟子和助手李广宽这样说。他确实值得骄傲——几部巨著的完成,完全有赖于团队全体成员的互相信任、精诚合作。

![]()

团队部分成员在宗福邦家里合影

2019年,极目新闻记者曾在宗福邦的家里,见证了一次《古音汇纂》的编委会会议。宗福邦听着他的学生就具体问题讨论,甚至争执,轮到自己发言时,他也只是给出建议,不下结论。“要多给年轻人机会,让他们锻炼成长,能够独当一面。”宗福邦说。

宗福邦的团队成员跨越三代学人。他曾告诉极目新闻记者,这些年觉得最对不起的就是学生们,“大的古籍整理项目投入大,周期长,产出慢。他们几十年来和我一起坐冷板凳,很多团队成员从青年干到了老年,早些年曾在评定职称等方面吃了不少亏。”

“我十分感谢武大这些年的历届领导,对我们团队都十分关心和重视。”宗福邦说,武汉大学在职称评定上,单独为古籍所下达指标,后来还制定了一些特殊标准,为团队成员提供其它的方便。于亭担任《古音汇纂》主持人之一时,还只是年近30岁的讲师,如今已成长为武大文学院院长。2022年,武汉大学古籍整理研究所冷门绝学传承教师团队,入选教育部第二批“黄大年式教师团队”。

宗福邦参加博士生论文答辩会后留影

因为身体不便,宗福邦不仅在家里开会、办公,晚年还坚持培养博士研究生,在家中开课教学,审阅论文,伏案审稿,无一日或歇。于亭说:“我一直觉得老师举轻若重,矻矻坚守,活得很累。先生教示我的,远不止于授业解惑。我看到的,是学者的清守和自尊。我之立志做一名有操守的学者和教师,皆因敬爱他如父,愿效仿遵循他一生矻矻自守的道路。”

(编辑:肖珊)