2012年,武汉大学一次新增5位院士,一时传为佳话,在全国也引起了极大反响。武大已形成“院士方阵”,现有院士15名,师生校友有120余人成为院士。

大学之大,首先在于大学者。尊重学者,崇尚学术,在百年武大渊源有自。从自强学堂以降,武汉大学一直名师荟萃,学术兴旺。至上世纪三四十年代,学校跻身“民国五大名校”,成为拥有文法理工农医六大学院、最具综合性的大学,汇聚了一大批一流学者。

黄侃、竺可桢、李四光、陈源、刘永济、刘博平、叶圣陶、朱光潜、桂质廷、黄焯、汤佩松、李达、夏坚白、高尚荫、李国平、曾昭抡、王之卓、夏坚白、杨弘远、张瑞瑾、谢鉴衡、张蔚榛、韩德培、马克昌、石泉、朱裕壁……每一个名字在中国学术史上都灿然生辉;从珞珈三女杰到五老八中,从院士到资深教授,从学术世家到教学名师,他们将武大的诸多学科推向了国内前沿。

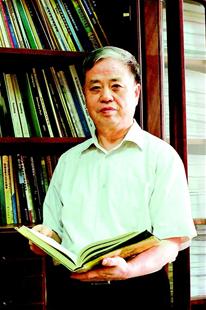

目前,以查全性、卓仁禧、李德仁、邓子新、张俐娜、宁津生、刘经南、张祖勋、茆智、朱英国等院士,谭崇台、彭斐章、陶德麟、李龙、冯天瑜、刘纲纪、宗福邦、胡德坤、马费成等资深教授为代表的知名学者群体,活跃在国内外学术舞台;以龚健雅、舒红兵、李晓红、李建成等院士为代表的年富力强的新一代学者,早已挑起了教书育人和科学研究的大梁。(杨欣欣)

珞珈三女杰

上世纪二三十年代,武汉大学文风盛极一时。外文系袁昌英(左)、中文系苏雪林(右)和凌叔华(中),被称作珞珈三女杰。

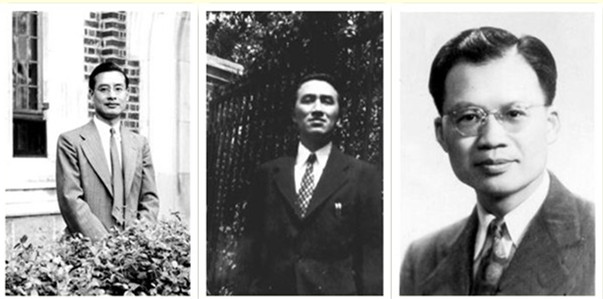

哈佛三剑客

上世纪40年代,在哈佛大学的3位优秀中国留学生回国到武大任教,他们分别是:中国国际私法学泰斗和一代宗师韩德培(左),中国世界史学科的主要开拓者和奠基人吴于廑(中),世界公认的发展经济学创始人张培刚(右)。

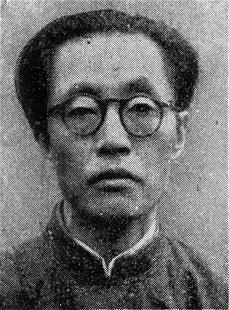

图为:陈登恪

图为:黄焯

图为:刘永济

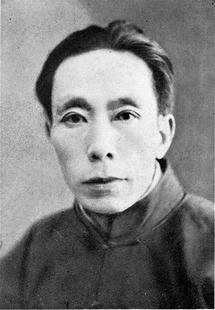

图为:刘赜

图为:席鲁思

图为:徐天闵

五老八中

20世纪50年代是武汉大学中文系的鼎盛期,教师队伍阵容强大,居全国高校中文系之首。“五老八中”的具体成员前后略有变化,“五老”主要有刘永济、刘赜、徐天闵、陈登恪、席鲁思、黄焯;“八中”主要有程千帆、沈祖棻、刘绶松、胡国瑞、李健章、周大璞、李格非、张永安、缪琨等。

古典文学专家、著名词人刘永济治学严谨,博通精微;文字声韵专家刘赜曾从师国学大师黄侃,学术水准得到国学泰斗章太炎的赞许;小学与诗学专家黄焯是国学大师黄侃的堂侄,记忆力惊人;李健章是古典文学专家,“六一”惨案纪念亭碑文即为他所写;沈祖棻是我国现当代优秀的词人、诗人、文学家、文论家,有“当代李清照”的美誉…… (鲍仁)

谭崇台:中国“发展经济学”引领者

1947年年初,谭崇台获美国哈佛大学经济学硕士学位,两年后回到风雨飘摇的祖国,在武汉大学法学院经济系执教,成为武大当时最年轻的副教授。

1957年“反右”始至“文革”止,谭崇台被调离经济系长达20年。1978年十一届三中全会后,谭崇台重回经济系,年近花甲迎来了学术春天。

1981年,“实践是检验真理的唯一标准”讨论结束不久,谭崇台发表了被称为新中国第一篇发展经济学论文,在国内经济学界和思想界引起了巨大反响。从此,他接过了“发展经济学创始人”张培刚的接力棒,成为新中国发展经济学领跑者。

1985年,谭崇台撰写了我国第一部发展经济学专著《发展经济学》,成为国内率先评述西方经济发展理论的专著。(华南)

陶德麟:珞珈山麓的“哲学宗师”

1953年,李达就任武汉大学校长,在即将毕业的学生中发现了陶德麟,选定他留校任教做自己的学术助手,长达13年。

1955年,陶德麟发表文章,大胆批评苏联尤金院士和罗森塔尔院士编著的权威著作《简明哲学词典》。

1961年,李达受毛泽东委托,主编马克思主义哲学教科书,指定陶德麟为全书执笔人。这套《唯物辩证法大纲》于1978年出版,是“文革”后出版的第一本马克思主义哲学教科书。

1978年,陶德麟参与真理标准大讨论,发表了一系列有重大影响的论文。

他的学术成就和人格魅力受到学界高度赞誉,被称为“我国马克思主义研究领域最前沿、最有影响的前辈学人之一”。 (李娜)

茆智:闪亮的农田水利专家

茆智院士是我国著名的节水灌溉专家。早在上世纪50年代,茆智就将研究方向放在水稻的节水灌溉上,在我国率先提出以水气扩散原理推算出作物需水量的方法。

随后,在缺少国际先例的情况下,茆智主持了橡胶灌溉研究的国家课题,用4年时间取得系统成果,填补了国内外空白,并著成世界上在该领域的唯一专著。

80年代,茆智率科研组研究提出了农作物需水量与灌溉的实时预报方法,“较联合国粮农组织推荐的方法更先进实用。”

他主持研究的“农田节水灌溉技术”发展了相关理论,推广160多万公顷,增产粮食20多万吨,节水13亿立方米,创造了4亿多元经济效益;2000年获国际灌排委员会“国际农业节水技术杰出成就奖”,该年度全球仅1人获得此奖……(王海珍)

朱英国:我的杂交水稻梦

刚进入武汉大学不久,朱英国和许多人一样遭遇了席卷全国的惨烈饥馑。这场饥荒在他心中留下了长久的悲悯,也更坚定了他少年时的梦想:“让世界远离饥馑。”

多年来,朱英国专注于水稻研究工作,率领研究团队不断进行水稻育种材料源头创新,培育和选用杂交水稻新品种,成功选育出优质的红莲型不育系珞红

3A

和红莲型杂交稻组合红莲优6号、珞优8号和粤优9号等优质组合。

一晃,朱英国从事红莲型杂交水稻研究已经40周年了,目前,红莲型杂交稻累计推广已经超过了1亿亩,并在越南等国试种。朱英国说,“我的下一个目标是培育出更多、更好的种子,让饥饿远离中国。” (李菡丹)

李德仁:测绘泰斗的传承之道

他从验后方差估计导出粗差定位的选权迭代法被国际测绘界称为“李德仁方法”;他解决了世界测量学上一个百年难题;他推动了地理信息进入按需服务的新时代;在以他为首的科学团队的努力下,中国测绘科学稳立世界三强。他就是中国测绘界和湖北省唯一的两院院士李德仁。

李德仁认为,“教授的第一任务是教学,第二任务是组织科研,第三任务才是自己动手搞科研。”从1989年带第一名博士生开始,已有140名博士生从他门下毕业,其中走出了1名院士、5名

全国优秀

博士论文获得者等。不管多忙,他都坚持亲自上讲台授课。由李德仁等6位院士和4位知名教授联合主讲的基础课《测绘学概论》,是武大最受学生欢迎的课程之一。(李菡丹)

张俐娜:情牵武大比翼飞

武大伉俪——张俐娜院士

和杜予民

教授,都是国际知名学者,他们带领各自团队协同攻关,共同荣获国家自然科学二等奖,这在化学与分子科学学院和资源与环境科学学院都是零的突破。

他们在武大相识、相知、相伴,每天的日程大多围绕三个地方:教室、实验室和家。他们唯一的消遣,是在校园内手牵着手散步,这短短的半个小时是他们交流经验的最好时光。就算这时,两人的话题仍然离不开科研。也许是因为研究领域同属生物质大分子范围,使二人领导的两个团队联系格外紧密。

迄今,他们的科研小组在SCI源刊发表科学研究论文分别为460篇和200篇以上,发明专利授权80项和60项以上;两人还分别担任了几家国际学术刊物的编委。这对伉俪在武大校园传为佳话。(董颖)

冯天瑜:传统文化的守护者

当下,重理轻文之风盛行。冯天瑜大声疾呼,“大学要兼顾科技和人文,教授传统文化是大学的天职,有助于树立学生的高尚人格。”

在冯天瑜的呼吁下,武大包括理科在内的各院系均开设人文学科课程。此外,他亲自出马,定期主讲人文学科及社会科学系列讲座,不仅吸引了文科学生,理科学生也趋之若鹜。

冯天瑜也经历了文与理的抉择。由于时代背景,读大学时,他选择了与政治背景不相关的生物学,后又任教三年。但本着对文史学科的执着热爱,他放弃了所学的专业与工作积累,毅然转向文史的汪洋学海中,用其一生在浩瀚的历史中撷取精粹,出版《明清文化史散论》《中国文化史断想》《中华文化史》(合著)等书。

到了古稀之年,他依旧笔耕不辍,不仅考据历史、也关注当下。他对湖北地方史志有着深入研究,并于 2013年,正式担任武汉大学台湾研究所所长。(榛树)

舒红兵:坚定的赤子之心

2005年,舒红兵第一次来到武汉大学,此行是为应聘生命科学学院院长。38岁的他手拎黑色公文包、着装酷似学生,站在众多面试者中很不起眼。而当他漂亮地回答完所有提问时,台下爆发出了雷鸣般的掌声,经久不息。

殊不知,彼时的他已是美国犹太医学研究中心和科罗拉多大学医学院的助理教授

和副

教授,成功申请了多项科研项目,包括3个美国国立卫生研究院的R01项目。

但是在美国摸爬滚打15年的舒红兵,从未放弃过回报祖国的念头。舒红兵解释道,“是改革开放和国家资助政策,让我从几乎走投无路的山村少年,变成了受过高等教育的知识分子。我定要回到祖国,回报养育之恩。”

最终,他在珞珈山找到了实现梦想的平台,改变了生命科学学院原本狭窄的学科结构,扫清了制约学科发展的障碍,使学院科研水平和经费大幅度增长。更为重要的是,这股改革之风使学院科研氛围焕然一新。 (李菡丹)

桂希恩:用生命求证科学

2001年5月中旬,桂希恩将5名河南艾滋病人接到武汉治疗。考虑到艾滋病人如果住进病房可能会吓跑其他病人,医院将一栋闲置的旧房子安排给病人住。由于不理解,邻居们还是提出了强烈抗议。为让艾滋病患者享有同样的生命尊严,为了证明与艾滋病人正常的生活接触不会被传染,桂希恩毅然将五位艾滋病人接到自己家中,与他们同吃同住了五天。

用生命求证科学,一时轰动全国。从来不与媒体合作的桂希恩,第一次站在记者面前,讲述艾滋病人的种种悲剧,呼吁人们宽容、关心他们。其实这种轰动是桂希恩所不希望的。

2001年,在桂希恩的推动下,中国艾滋病第一村——文楼村受到全国的关注,并成为全国第一个可以接受艾滋病免费治疗的村子。“他是中国艾滋病高危区的最早发现者,他以良知和勇气揭开真相,他让阳光温暖这个曾被忽略的角落。”2004年,桂希恩当选央视“感动中国”年度人物。(高翔)

http://hbrb.cnhubei.com/html/hbrb/20131128/hbrb2215541.html